プロフィール

KOSEI

東京都

プロフィール詳細

カレンダー

検索

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:42

- 昨日のアクセス:73

- 総アクセス数:155493

QRコード

▼ ハンドメイドルアー製作記

- ジャンル:日記/一般

- (OTHERS)

ここ数年、年賀状の写真は自分で作ったルアーの写真を使ってます。

秋が終わってからルアーを作り始めるので、仕事の社員旅行やら忘年会やら、その他の用事やらで毎年年賀状がギリギリになります(個人的には1月6日までがセーフライン)。

今年は、「メイプルでルアーを作る」という数年前から企んでいた事に挑戦することにしました。

メイプルとは楓のことで、奇麗な杢目であることからエレキギターのボディーに使われたり、家具に使われたりします。

知人からその入手方法を教えてもらって、何とかメイプルの板を仕入れることができました。

その体積としては、10センチのミノーが50本近く作ることができるのですが、奇麗な杢目が出ている部分とそうでない部分があるので、本当に奇麗な杢目が出るのは10本分くらい。

そのメイプルの板で1万円程しました。。

メイプル材を購入した店で板を切断してもらい、ルアーには向かない不均一な部分を使用してセルロースセメントでコーティングしてみました。

写真の上の板はコーティングしていないもので、下の板はコーティングしたもの。

もともとそれ程杢目が出ていない部分でしたが、コーティングして表面が平になったことで光の乱反射が無くなったからか、年輪の木目と垂直に入る虎柄の杢目が浮き上がってきました。

少しほっとして、ルアーの製作に着手!

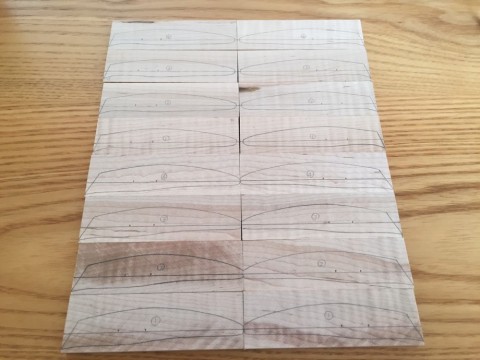

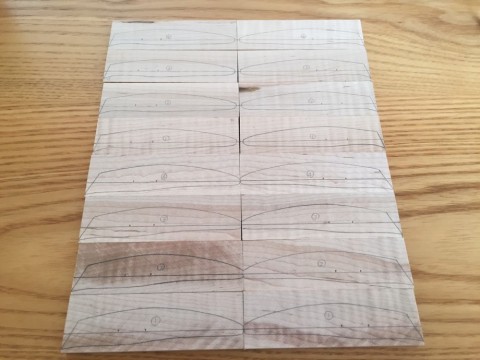

100mm×30mm×7mmに切断してもらった板に、ルアーの輪郭となる卦書きを入れる。

その卦書きに沿って電動の糸鋸で切り出す。

そこで一つ問題が。。

メイプルが固すぎて、糸鋸では思うように切断出来ませんでした。

切り出すのに時間が掛かるわ、卦書きのラインから大分外れるわ、刃が折れるわ。。

結局2モデル作る予定が、年賀状に間に合いそうもないので1モデルのみ作る事に。

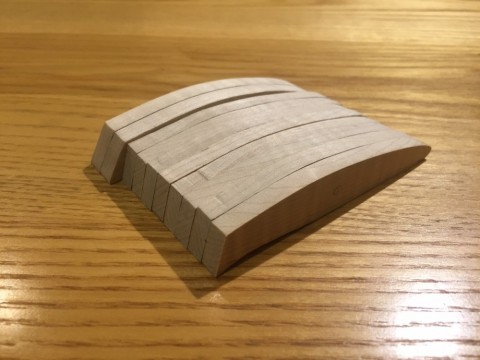

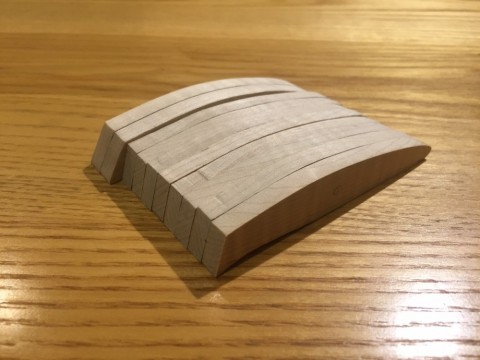

切り出したブランクの輪郭を卦書きのラインに沿ってサンドペーパーで整える。

ドリルでウェイトの穴を空け、ステンレスワイヤーで構造線を作る。

前回迄は0.75mmのワイヤーを使っていたけど、今回は強度を高めるために今回から0.9mmのワイヤーに変更。

ウェイトは本来ならタングステンを使用したいところだけど、中心にワイヤーが通せる穴の空いている鉛のウェイトを使用。

構造線をルアーの本数分作ってブランクに溝を掘る。

溝を掘るのは電動工具があれば楽だけど、電動工具ばかり買っても置き場が無いのでデザインカッターを使って手で掘る。

2枚のブランクを張り合わせる。

この時、極力2枚のブランクがズレないように注意する。

注意しても結局は微妙にズレるので、張り合わせた後にサンドペーパーで段差を無くす。

本来なら、この時点でワイヤーの付け根とブランクの隙間をアロンアルファで埋めるんですが、ブランクを張り合わせた時の接着剤で隙間が埋まっているように見えたので、時間も無いし省略。

接着後は数段階に分けて卦書きとナイフによるシェイプを繰り返し、角を取っていく。

最後はサンドペーパーで仕上げる。

今回は完成後の杢目を重視しているので、普段より細かいサンドペーパーで仕上げました(多分目で見ても分からない位の違いしか無い)。

暗い所でライトを当てて、ボディーの形状に歪みが無いかをチェックする。

ついでに完成形を妄想して一杯飲む。

そして床に就く。

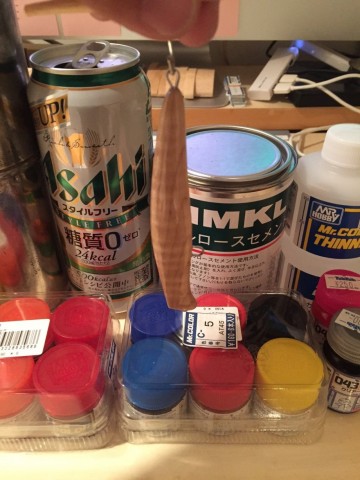

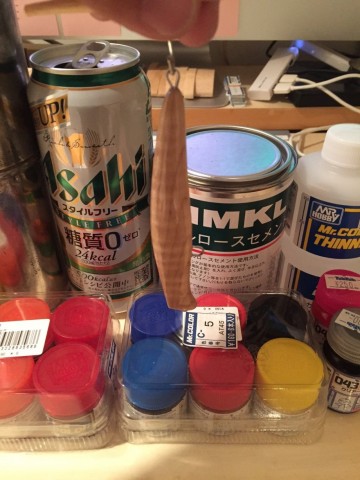

それからセルロースセメントにドブ浸け。

今回は試しにHMKLのセルロースセメントにドブ浸けしてみたけど、濃すぎて粘性がかなり高い。

結局、2度目以降のドブ浸けからは以前から使っている5倍位に希釈した薄いセルロースセメントを使用。

濃いセルロースはすぐに塗膜が厚くなるけど、その分ブランクの表面の歪みも大きくなる。

薄いセルロースはその逆。

どちらを使用する場合でも共通して言えるのは、ドブ浸けをする場合は素早く突っ込んでゆっくり抜くということ。

但し、素早く突っ込むことで気泡を巻き込んではいけないし、ゆっくり抜くことで前回塗った塗膜を溶かし過ぎてもいけない。

ドブ浸けとドブ浸けの間隔が短過ぎるとブランクの表面が凸凹になりやすいので、自然乾燥で乾かすなら一日一回くらいにしておいた方がいい。

ある程度塗膜が厚くなってブランク表面の歪みが出て来たら、サンドペーパーで表面を平に磨く。

この作業をするかしないかで、工芸品か小学生の図工の作品かの違いが出る。

ドブ浸け終盤。

ルアーは完全に薬浸け状態。

ついでに自分も薬浸け状態。

最後のドブ浸けの前にはヘッドもちゃんと平面を出す。

塗装前夜、目を入れるための穴をドリルで慎重に空ける。

目がヘッドから離れる程間抜けな顔になるが、近づけ過ぎると目の穴がヘッドから飛び出してしまう。

また、目が小さすぎても間抜けな顔になるが、大きすぎても顔から飛び出してしまう。

これらの事に注意しながら極力大きな目にすると、かわいい顔になる。

位置は勿論穴の深さにも細心の注意を払わないと、左右が非対称になってしまう。

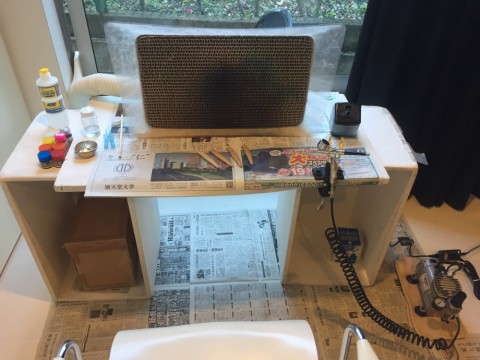

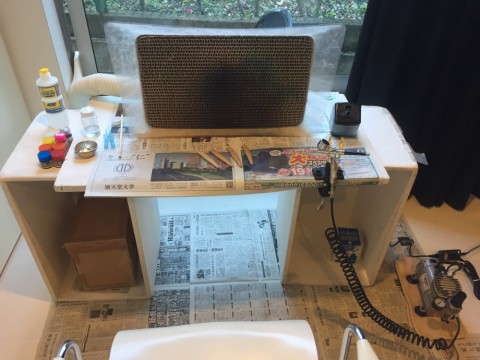

楽しい塗装の時間。

エアブラシで塗装し、最後はセルロースセメントを吹いて色止めをする。

色止めのセルロースの塗膜が薄かったり、塗装後からドブ浸け間での時間が短いと折角の塗料が流れてしまい、悲しい状態になってしまう。

今回は余りの時間の無さに、しっかり乾燥する前にどぶつけをしてしまったので、少し色が流れた。。

塗装後のドブ浸けはある程度した方が実釣中に色は剥げないが、今回は時間がないから1回だけ。

ドブ浸けのセルロースが乾燥したら目を入れる。

本当なら3カラー・サンバーストという、ギターで使われるカラーにするつもりが、色を間違えてしまった。。

これは自分が持っているPRSのギターのカラーをイメージして塗ったもの。

特にイメージしたギターは無いけど、好きな色で塗ってみました。

カラフルなラインナップにするために何となくピンクも混ぜてみました。

全体的に杢目を塗りつぶさないクリア系の色で塗りました。

光を当てるとこんな感じ。

手前の4本は前回アガチスで作ったもの。

奥の4本が今回メイプルで作ったもの。

ギタリストが欲しくなるようなルアーに仕上がったかな??

メイプルはアガチスに比べて比重が大きいので、その重いボディーを動かすに水を受けるヘッド面積を広くしてみました。

そこまでは考えていたんですが、ふローティングのアガチスに比べて今回はシンキングになってしまいました。。

セルロースセメントを作るメーカーは、完全硬化までの時間を数日程度と言っていますが、実際には数ヶ月かかります。

完成から1ヶ月後に爪を立ててボディーを押すと若干凹むのですが、半年くらい経つと(忘れた頃になると)ガチガチに固まってることがありました。

なので、当分は使わずに眺めるだけで我慢します。

秋が終わってからルアーを作り始めるので、仕事の社員旅行やら忘年会やら、その他の用事やらで毎年年賀状がギリギリになります(個人的には1月6日までがセーフライン)。

今年は、「メイプルでルアーを作る」という数年前から企んでいた事に挑戦することにしました。

メイプルとは楓のことで、奇麗な杢目であることからエレキギターのボディーに使われたり、家具に使われたりします。

知人からその入手方法を教えてもらって、何とかメイプルの板を仕入れることができました。

その体積としては、10センチのミノーが50本近く作ることができるのですが、奇麗な杢目が出ている部分とそうでない部分があるので、本当に奇麗な杢目が出るのは10本分くらい。

そのメイプルの板で1万円程しました。。

メイプル材を購入した店で板を切断してもらい、ルアーには向かない不均一な部分を使用してセルロースセメントでコーティングしてみました。

写真の上の板はコーティングしていないもので、下の板はコーティングしたもの。

もともとそれ程杢目が出ていない部分でしたが、コーティングして表面が平になったことで光の乱反射が無くなったからか、年輪の木目と垂直に入る虎柄の杢目が浮き上がってきました。

少しほっとして、ルアーの製作に着手!

100mm×30mm×7mmに切断してもらった板に、ルアーの輪郭となる卦書きを入れる。

その卦書きに沿って電動の糸鋸で切り出す。

そこで一つ問題が。。

メイプルが固すぎて、糸鋸では思うように切断出来ませんでした。

切り出すのに時間が掛かるわ、卦書きのラインから大分外れるわ、刃が折れるわ。。

結局2モデル作る予定が、年賀状に間に合いそうもないので1モデルのみ作る事に。

切り出したブランクの輪郭を卦書きのラインに沿ってサンドペーパーで整える。

ドリルでウェイトの穴を空け、ステンレスワイヤーで構造線を作る。

前回迄は0.75mmのワイヤーを使っていたけど、今回は強度を高めるために今回から0.9mmのワイヤーに変更。

ウェイトは本来ならタングステンを使用したいところだけど、中心にワイヤーが通せる穴の空いている鉛のウェイトを使用。

構造線をルアーの本数分作ってブランクに溝を掘る。

溝を掘るのは電動工具があれば楽だけど、電動工具ばかり買っても置き場が無いのでデザインカッターを使って手で掘る。

2枚のブランクを張り合わせる。

この時、極力2枚のブランクがズレないように注意する。

注意しても結局は微妙にズレるので、張り合わせた後にサンドペーパーで段差を無くす。

本来なら、この時点でワイヤーの付け根とブランクの隙間をアロンアルファで埋めるんですが、ブランクを張り合わせた時の接着剤で隙間が埋まっているように見えたので、時間も無いし省略。

接着後は数段階に分けて卦書きとナイフによるシェイプを繰り返し、角を取っていく。

最後はサンドペーパーで仕上げる。

今回は完成後の杢目を重視しているので、普段より細かいサンドペーパーで仕上げました(多分目で見ても分からない位の違いしか無い)。

暗い所でライトを当てて、ボディーの形状に歪みが無いかをチェックする。

ついでに完成形を妄想して一杯飲む。

そして床に就く。

それからセルロースセメントにドブ浸け。

今回は試しにHMKLのセルロースセメントにドブ浸けしてみたけど、濃すぎて粘性がかなり高い。

結局、2度目以降のドブ浸けからは以前から使っている5倍位に希釈した薄いセルロースセメントを使用。

濃いセルロースはすぐに塗膜が厚くなるけど、その分ブランクの表面の歪みも大きくなる。

薄いセルロースはその逆。

どちらを使用する場合でも共通して言えるのは、ドブ浸けをする場合は素早く突っ込んでゆっくり抜くということ。

但し、素早く突っ込むことで気泡を巻き込んではいけないし、ゆっくり抜くことで前回塗った塗膜を溶かし過ぎてもいけない。

ドブ浸けとドブ浸けの間隔が短過ぎるとブランクの表面が凸凹になりやすいので、自然乾燥で乾かすなら一日一回くらいにしておいた方がいい。

ある程度塗膜が厚くなってブランク表面の歪みが出て来たら、サンドペーパーで表面を平に磨く。

この作業をするかしないかで、工芸品か小学生の図工の作品かの違いが出る。

ドブ浸け終盤。

ルアーは完全に薬浸け状態。

ついでに自分も薬浸け状態。

最後のドブ浸けの前にはヘッドもちゃんと平面を出す。

塗装前夜、目を入れるための穴をドリルで慎重に空ける。

目がヘッドから離れる程間抜けな顔になるが、近づけ過ぎると目の穴がヘッドから飛び出してしまう。

また、目が小さすぎても間抜けな顔になるが、大きすぎても顔から飛び出してしまう。

これらの事に注意しながら極力大きな目にすると、かわいい顔になる。

位置は勿論穴の深さにも細心の注意を払わないと、左右が非対称になってしまう。

楽しい塗装の時間。

エアブラシで塗装し、最後はセルロースセメントを吹いて色止めをする。

色止めのセルロースの塗膜が薄かったり、塗装後からドブ浸け間での時間が短いと折角の塗料が流れてしまい、悲しい状態になってしまう。

今回は余りの時間の無さに、しっかり乾燥する前にどぶつけをしてしまったので、少し色が流れた。。

塗装後のドブ浸けはある程度した方が実釣中に色は剥げないが、今回は時間がないから1回だけ。

ドブ浸けのセルロースが乾燥したら目を入れる。

本当なら3カラー・サンバーストという、ギターで使われるカラーにするつもりが、色を間違えてしまった。。

これは自分が持っているPRSのギターのカラーをイメージして塗ったもの。

特にイメージしたギターは無いけど、好きな色で塗ってみました。

カラフルなラインナップにするために何となくピンクも混ぜてみました。

全体的に杢目を塗りつぶさないクリア系の色で塗りました。

光を当てるとこんな感じ。

手前の4本は前回アガチスで作ったもの。

奥の4本が今回メイプルで作ったもの。

ギタリストが欲しくなるようなルアーに仕上がったかな??

メイプルはアガチスに比べて比重が大きいので、その重いボディーを動かすに水を受けるヘッド面積を広くしてみました。

そこまでは考えていたんですが、ふローティングのアガチスに比べて今回はシンキングになってしまいました。。

セルロースセメントを作るメーカーは、完全硬化までの時間を数日程度と言っていますが、実際には数ヶ月かかります。

完成から1ヶ月後に爪を立ててボディーを押すと若干凹むのですが、半年くらい経つと(忘れた頃になると)ガチガチに固まってることがありました。

なので、当分は使わずに眺めるだけで我慢します。

- 2016年12月27日

- コメント(3)

コメントを見る

KOSEIさんのあわせて読みたい関連釣りログ

fimoニュース

登録ライター

- スミス:ディプシードゥMAX

- 8 日前

- ichi-goさん

- 『秘策!ステルス作戦』 2026/…

- 9 日前

- hikaruさん

- 新年初買

- 14 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 17 日前

- 濵田就也さん

- 野生の本能を刺激する

- 24 日前

- はしおさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

最新のコメント