プロフィール

リューゴ

千葉県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

タグは未登録です。

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:38

- 昨日のアクセス:43

- 総アクセス数:312581

QRコード

▼ 銀色の閃光 ~念願と腑に落ちない自分~

- ジャンル:日記/一般

1話目はコチラから。

2013年の夏の終わりに開催された「てっぱつドルフィンフェスティバル」

このシイラ釣りの大会がきっかけであるヒラ師と出会った。

いや、厳密に言うと「元ヒラ師」である。

今は磯ヒラを引退し、自分の船でジギングやタイラバ、テンヤなどを楽しいんでいる。

その方は釣り人としてだけでなく、人としても尊敬できる素晴らしい人物で

今ではその人のことを「師」として慕っている。

師匠?なんだ。結局、人に教わったんじゃないか。と思われるかもしれないが

今日まで師とは一度も磯に立ったことはない。

技術的な事も確かに少し教わった。

しかし、それよりも多くの言葉を私にくれた。

「ヒラ師はビビりぐらいが丁度いい。ムリして前に出て、危ない思いするよりも他のサラシを撃った方が釣れると思い込め。」

「ヒラにハマると体壊す。朝早いから毎日行くと体がぶっ壊れるぞ。」

その他にもいろんな言葉を私にくれた。

中でも特に「ヒラ師はビビりぐらいが丁度いい」とは何度も言われた。

余程、危なっかしいヤツと思われていたのかも知れない(苦笑)

師は続けて、いつもこう言った。

「今のヒラ師には危険を顧みず、前に出て波を喰らいながら釣りすることをカッコイイと勘違いしている輩が沢山いる。

でも、そんな奴はクソだ。海を舐めてる。

そんなヒラ師にはなるな。」

この言葉がなかったら、今頃生きているだろうか?

この言葉は私に「引く勇気」を教えてくれた。

それと共に、かなりの経験値を積んだヒラ師だったんだなとヒシヒシと感じることが出来た。

一言一言の重さがそうさせた。

また、面白い話も沢山してくれた。

師はPEラインのない時代のヒラ師。

ナイロン全盛期の時代。

竿はダイコーの名竿デスペラード。

それを3本、しかも全て10フィート以上の磯ヒラに対応出来るモデル。

「それ以外、鱸釣る竿は持ってねえ。8~9フィート台の短い竿は使わねえんだよ。」と笑っていた。

それ程までにガチンコのヒラ師だった様だ。

ラインがPEになり、ルアーもより遠くに飛ぶように進化を続け

出会える魚は格段に増えた。

しかし、師は今のルアーに不満があるらしい。

「ブローウィンにしろアサシンにしろ、今のルアーは飛び過ぎなんだよ!

今まで絶対届かなかった根に向かって投げてみたら、楽勝で通り越しちゃってよ~

ルアー無くしまくったよ~。あれじゃいくつあっても足んねえぞ~」

だそうで(苦笑)

「このルアー飛ばないから使えない」とは何度も聞いたことあったが

「飛び過ぎて使えない」とは初めて聞いた(笑)

その他にも洲崎のボーマーおじさんの話など

いろいろな話をしてくれた。

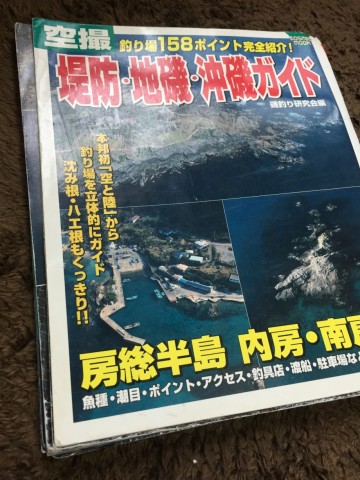

それから師は私に年季の入った一冊の本を渡した。

「今の時代はグーグルマップとかあって便利だけど、オレらの時はなかったからさ。これで根の位置を覚えたんだよ。こっちの方が小さな根まで見えっから、持ってけよ。」

この本は血眼になって見た。

確かに学ぶことの多い本ではあったが、載っている殆どのポイントに

一度は行ったことがあった。

これは自分でも驚いた。

まだまだ知らないポイントの方が多いと思っていたからだ。

ということは、ポイント選択はそれほど間違っていない。。。

なんで釣れないんだ???

悩んでいる私に師はこう言った。

「時期だよ時期。房総で夏に磯ヒラやってる奴なんて殆どいないよ。これから寒くなって水温が下がってくる。そっからが勝負だ。」

と背中を押してくれた。

朝晩の冷え込みが厳しくなり秋も本格化。

いよいよこれからシーズン突入!という季節が来た。

しかし、このタイミングで仕事が忙しくなり、私は釣りに行けなくなってしまった。

フォルテン ミディアムの生産に追われ2~3カ月の間、釣りから離れてしまった。

釣りは時間を見つけて行くものだ。と言われるかもしれないが

この時期、毎日のように日付が変わってから帰る日々。

曜日など関係ない。

起きて仕事して帰って寝る。それだけで精一杯だった。

この頃、生産の殆どを私一人で行っていた。

とてもじゃないが釣りが割り込める時間などない。

海の目の前に住んでいながら、2カ月ほど釣りに行けない日々が続いた。

こんなに間を空けたことは記憶にない。

私を支えていたのは責任だけ。

何としても出荷に間に合わせる。という責任だけが支えだった。

こんな短い文章では伝えきれないほど、辛い日々だった。

しかし、自分が作ったモノが他社商品と肩を並べて、店頭に並んでいる姿は

とても誇らしかった。

何というか…

我が子の晴れ舞台を見ているようだった。

正直に言えば、当時のクオリティーは今と比べると酷かったと思う。

だが、これ以降たくさんの商品を出荷してきたが

この時ほどの感動したことはない。

年の瀬近づく師走。

ようやく生産が落ち着いたころ、社長は私を磯に誘った。

「房総の磯ヒラエキスパート 菅井さんの所に釣りに行くんだけど一緒に来ないかい?」

私は少し躊躇ったが、「はい。行きます。」と答えた。

釣りたかったヒラスズキが釣れるビッグチャンス。

行かない理由はない。

なぜ躊躇したのか、この時は分からなかった。

正直、この時の釣行内容は興奮し過ぎていたため

あまり覚えていない。

それほど衝撃的な釣行だった。

あれほど憧れていた銀色が次々に釣り上げられていた。

とても理解できる状況ではなかった。

そんな中、私も無我夢中で3匹の銀色を釣り上げることが出来た。

横たわる銀色を息を飲み、ずっと見つめていた。

格好良すぎて、どれだけ見つめていても飽きない。

憧れの銀色を手にして、ようやく私はヒラ師になれた。

その帰り道。

眠い目を擦りながら、この日の衝撃的だった釣りを振り返える。

憧れていた念願のヒラスズキを釣った。

それも3匹。

私には上出来過ぎる。

しかし、何かが足りなかった。

私の中で何かが欠けていた。

嬉しいのだけれど、どこか腑に落ちない自分がいた。

それが何かを考えながら帰宅した。

帰り着き、いつも通り道具を洗う。

今まで何度もやってきたこと。

恥ずかしながら何回もやっていて、釣果が伴ったのは初めてである。

そんな事を考えていると、何が足りなかったのか

少しずつ分かってきた。

自分の力で釣り上げると意気込んでいた割には

案内してもらった場所で釣り上げた。

果たしてそれは自分の力で釣ったと胸を張って言えるのか?

そんな事を自問自答する。

私的な感覚だが、釣果の7~8割は場所とタイミングのおかげだと思っている。

どんなに釣りが上手い人でも、魚がいない場所だと釣れない。

これは絶対である。

特にシーバスやヒラスズキ、青物などはその傾向が

より顕著になると思う。

「場所は財産」とよく言ったものである。

その場所もタイミングも案内してもらい、そこで釣り上げた魚を自分で釣った魚。と私は言えない。

これは菅井さんの魚。

菅井さんが見つけた、知っていた魚を釣らせて貰ったに過ぎない。

通うことのできない、時間の限られた遠征先などで

現地のエキスパートに頼るのは仕方ないと思う。

私だってそうする。

折角そこまで行ったのだから、魚に触って帰りたい。

ただ、通える位置にあるエリアでそれをやって、魚をキャッチすることが出来ても

私はそこにあまり価値を感じない。

ヒントどころか答えを聞いている様なものである。

※あくまでも私、個人的な価値観を述べているに過ぎません。

あの時、なぜ躊躇したのか分かった。

少し話が逸れる。

なぜ私がここまで釣るまでのプロセスに拘るかというと

ただ「釣るだけ」は私の基礎となっているバス釣りの時に散々やって来たからである。

最初はとにかく沢山釣りたい。から始まった。

それが出来るようになって、次は大きいのが釣りたい。

それも出来るようになり、次はこのルアーで釣りたい。と拘るようになり

それもある程度出来るようになって、最後は自分の作ったルアーで釣りたいと思うようになった。

いつだって、より大きな感動を求めて釣りをしていた。

拘りを持って釣りをすると、同じ1匹でもサイズ関係なく

大きな感動を得ることが出来た。

どれだけ時間がかかっても、外野に指差して笑われても

自分でやると決めた目標は達成してきた。

私がヒラスズキに求めていたのはそれだった。

ただ「釣るだけ」はとうの昔に卒業していた。

話を戻そう。

私の初ヒラスズキは納得のいく釣りではなかった。

しかし、エキスパートとの釣りは技術面で学ぶことが非常に多く

今後に活きる釣行であった。

釣りが上手くなりたいのであれば

やはり上級者と一緒に釣りに行くのが一番の近道だと

改めて感じた釣行だった。

この経験を基に、また南房で自分の魚探しが始まるはずだったのだが。。。

※長編のため続きがあります。その為、コメント不可にしてます。

- 2016年3月15日

- コメント(0)

コメントを見る

シマノ(SHIMANO) リール メンテナンス スプレー 2本セット(オイル&グリース) SP-003H 890078

posted with amazlet at 17.11.29

SHIMANO(シマノ)

最新のコメント