プロフィール

ケンタ

三重県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

タグは未登録です。

ジャンル

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:2

- 昨日のアクセス:9

- 総アクセス数:15524

QRコード

▼ リール感度についての整理

- ジャンル:日記/一般

久々の投稿です。

この投稿は大分前から下書き状態で公開を忘れていたため下で書いてる「以前」は大分前の話になります…

以前、増井康成さんが高橋優介さんとの対談動画をアップロードされており、その中でリールの感度が話題に上がっていました。

お二人の過去の動画でも何度か出た話題でしたが、ちゃんと理解したいと思ったのでリール感度について整理してみます。

まずリール感度とは、私は「ラインテンションの変化をどれだけ感じ取り易いか」と解釈していますので、以下の内容はその前提での話になります。

その上でリール感度に関係しているであろう要素を3つに分けて整理してみます。

①ギア比(ハンドル一回転あたりの巻き取り長)、ハンドル長

これについては確か村田基さんが自転車のギアで例えて解説されていたと思います。

ラインテンションが同じ場合、ハンドル一回転あたりの巻き取り長さが大きいほど、ハンドルが短くなるほどハンドルノブに大きな力を掛けて巻かなければなりません。

言い方を変えるとラインテンションがより増幅されてハンドルノブに伝わっているとなります。

試しに部品の変形など諸々無視した場合のハンドルノブの荷重とラインテンションの関係を計算してみました。

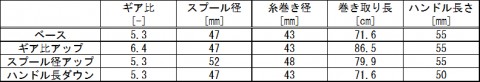

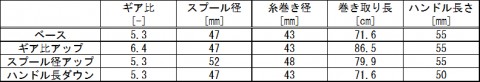

前提は以下の通りで糸が巻いてある径は(スプール径)-4mmで計算しています。

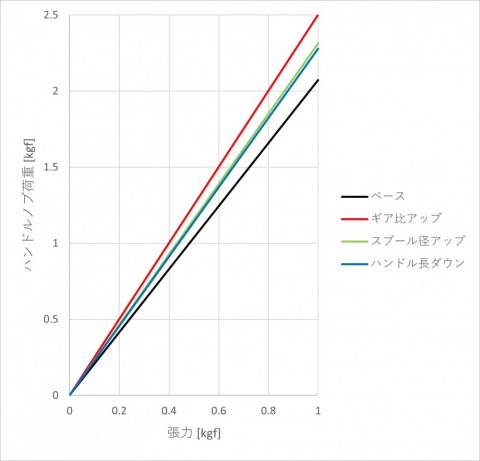

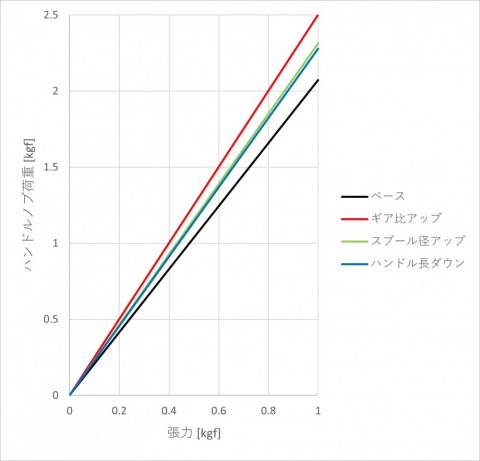

計算結果が下図です。感度という観点でまとめたいので横軸がラインテンション、縦軸がハンドルノブ荷重としています。

ハンドル一回転あたりの巻き取り長(ギア比、スプール径)が大きいほど、ハンドル長が短いほどグラフの傾きが大きくなっています。

傾きが大きい→テンション増によるハンドルノブ荷重増分が大きい→感度が良いといえます。

なので「ハンドル1回転あたりの巻き取り長」と「ハンドル長」が感度に対する指標と見なせると思います。

②剛性

リールは複数の部品で構成されており、糸を巻く際に各部で損失が発生します。

内訳としてはベアリングの転がり抵抗・摺動抵抗・粘性抵抗による損失、各部が小さな変形を繰り返すことによるヒステリシスロスなどがあると思います。

基本的に損失はないほうが良いと思いますが、ラインテンションが大きくなるにつれて損失が大きくなれば、必要トルク増大分も大きくなり感度を上げる方向に働くことになると思います。

そしてラインテンションに相関する損失分としてはヒステリシスロス(変形量増大による損失増大)、転がり抵抗(アライメント変化による損失増大)などが考えられるため、「リール剛性」が感度に対する指標と見なせると思います。

これはカタログやホームページを見ても具体的な数字は分からないところですね。

③回転部品の慣性モーメント

回転部品の慣性モーメント(スピニングでは主にロータ)が小さいほど、ラインテンションが大きくなった時(流れの早いところに入ってルアーにかかる負荷が大きくなったときなど)に回転速度が大きく落ちるため感知しやすい→感度が高いと見なせると思います。

ここから「回転部品の慣性モーメント」が感度を表す指標と見なせると思います。こちらもカタログやホームページを見ても具体的な数字は分からないところですね。

まとめると、

・ハンドル一回転あたりの巻き取り長さが大きいほど、ハンドルが短くなるほど感度が高い

・リール剛性が低いほど感度が高い

・回転部品の慣性モーメントが小さいほど感度が高い

と私は考えています。

逆に言うと感度の高いリールは引き抵抗の大きいルアーをゴリゴリ巻くのには向いていないということになりますね。

私が思いついたところとしてはこれくらいですが、他にこんな見方もあるよという方は教えてください。

ちなみにですが、皆さんはリールをどうやって選んでいますか?

私は上記の項目を考慮して選んでいますが、剛性や慣性モーメントは数字で出ていないので、

釣具屋さんで触った時の感触やレビュー記事から検討して、購入後「何か欲しかったものと違うな」となったことがあります。

ですので、リールの情報として剛性、回転部品の慣性モーメントが開示されると個人的にすごく助かるなと思っています。

剛性については数値での表し方が難しいですが、個人的にはギア比等とひっくるめて下のおまけのグラフみたいに見れると良いなと。

シマノさん、ダイワさんに問い合わせしてみましょうかね。

以上です。

[おまけ]

①のグラフだけではいろいろ無視した状態ですが、各部損失を踏まえたうえでラインテンションとハンドルトルクの関係が分かれば実際のリールの感度として定量的な物言いが出来そうと思いました。

なので手持ちのリールで実測といきたいところですが、リールを巻きながらラインテンションとハンドルトルクを測定するのは難しいですね…。

上でヒステリシスロス云々かんぬん書きましたが、測定出来ないのは仕方ないので回っていない状態でトルクをかけてテンションがいくつになるか測ってみます。

端材でちゃちゃっと作ってみました。リールはシマノさんの19ストラディック2500SHGで、ラインテンションはプロックスさんのドラグチェッカーデジタルスケール28、ハンドルトルクは東日さんのSF1.5Nで測ります。

純粋なトルクではなく曲げ荷重としてもリールに荷重がかかる、スプールの中心軸とドラグチェッカーをぶら下げている位置が一致してるのか など色々問題ありそうですが、参考情報ということでご容赦ください。

トルクレンチの角度は写真左向きで統一、ローター角度による影響もあるので60度ごと、n=3で測定しました。以下のグラフがその結果です。

①のグラフとは違って縦軸はハンドルトルクです。

赤点が実測値、赤破線は各トルクでの平均値を結んだもので、黒線が①のように諸元から計算した値です。中々ばらつきましたね…。

上で書いたように純粋なトルクとして荷重を掛けられていないことが原因だと思いますが、トルクレンチの角度を統一した上で各ロータ角度での結果を平均すればその影響もキャンセルできているかと。

次にグラフの傾きにデータを直してみます。各点を結ぶ線の傾きが各計測トルクの真ん中での傾きとしてグラフを書きました。

理由は良く分かりませんが、テンションが小さいところでは傾きが大きいため感度が良いという結果になりました。

(ギアのバックラッシュ変化による影響とかあるんですかね?詳しい方がいたら教えてください。)

今回は回っていない状態の測定値でデータ点数も少ないので何にも使えないデータですが、巻き取り速度ごとに上記のようなデータがあればリール感度を数値で把握するのに有用な情報になるのではと思います。

加えて実際にルアーを引いているときにどれくらいテンションがかかっているかも分かれば実用的な指標になりそうじゃないですか?

この投稿は大分前から下書き状態で公開を忘れていたため下で書いてる「以前」は大分前の話になります…

以前、増井康成さんが高橋優介さんとの対談動画をアップロードされており、その中でリールの感度が話題に上がっていました。

お二人の過去の動画でも何度か出た話題でしたが、ちゃんと理解したいと思ったのでリール感度について整理してみます。

まずリール感度とは、私は「ラインテンションの変化をどれだけ感じ取り易いか」と解釈していますので、以下の内容はその前提での話になります。

その上でリール感度に関係しているであろう要素を3つに分けて整理してみます。

①ギア比(ハンドル一回転あたりの巻き取り長)、ハンドル長

これについては確か村田基さんが自転車のギアで例えて解説されていたと思います。

ラインテンションが同じ場合、ハンドル一回転あたりの巻き取り長さが大きいほど、ハンドルが短くなるほどハンドルノブに大きな力を掛けて巻かなければなりません。

言い方を変えるとラインテンションがより増幅されてハンドルノブに伝わっているとなります。

試しに部品の変形など諸々無視した場合のハンドルノブの荷重とラインテンションの関係を計算してみました。

前提は以下の通りで糸が巻いてある径は(スプール径)-4mmで計算しています。

計算結果が下図です。感度という観点でまとめたいので横軸がラインテンション、縦軸がハンドルノブ荷重としています。

ハンドル一回転あたりの巻き取り長(ギア比、スプール径)が大きいほど、ハンドル長が短いほどグラフの傾きが大きくなっています。

傾きが大きい→テンション増によるハンドルノブ荷重増分が大きい→感度が良いといえます。

なので「ハンドル1回転あたりの巻き取り長」と「ハンドル長」が感度に対する指標と見なせると思います。

②剛性

リールは複数の部品で構成されており、糸を巻く際に各部で損失が発生します。

内訳としてはベアリングの転がり抵抗・摺動抵抗・粘性抵抗による損失、各部が小さな変形を繰り返すことによるヒステリシスロスなどがあると思います。

基本的に損失はないほうが良いと思いますが、ラインテンションが大きくなるにつれて損失が大きくなれば、必要トルク増大分も大きくなり感度を上げる方向に働くことになると思います。

そしてラインテンションに相関する損失分としてはヒステリシスロス(変形量増大による損失増大)、転がり抵抗(アライメント変化による損失増大)などが考えられるため、「リール剛性」が感度に対する指標と見なせると思います。

これはカタログやホームページを見ても具体的な数字は分からないところですね。

③回転部品の慣性モーメント

回転部品の慣性モーメント(スピニングでは主にロータ)が小さいほど、ラインテンションが大きくなった時(流れの早いところに入ってルアーにかかる負荷が大きくなったときなど)に回転速度が大きく落ちるため感知しやすい→感度が高いと見なせると思います。

ここから「回転部品の慣性モーメント」が感度を表す指標と見なせると思います。こちらもカタログやホームページを見ても具体的な数字は分からないところですね。

まとめると、

・ハンドル一回転あたりの巻き取り長さが大きいほど、ハンドルが短くなるほど感度が高い

・リール剛性が低いほど感度が高い

・回転部品の慣性モーメントが小さいほど感度が高い

と私は考えています。

逆に言うと感度の高いリールは引き抵抗の大きいルアーをゴリゴリ巻くのには向いていないということになりますね。

私が思いついたところとしてはこれくらいですが、他にこんな見方もあるよという方は教えてください。

ちなみにですが、皆さんはリールをどうやって選んでいますか?

私は上記の項目を考慮して選んでいますが、剛性や慣性モーメントは数字で出ていないので、

釣具屋さんで触った時の感触やレビュー記事から検討して、購入後「何か欲しかったものと違うな」となったことがあります。

ですので、リールの情報として剛性、回転部品の慣性モーメントが開示されると個人的にすごく助かるなと思っています。

剛性については数値での表し方が難しいですが、個人的にはギア比等とひっくるめて下のおまけのグラフみたいに見れると良いなと。

シマノさん、ダイワさんに問い合わせしてみましょうかね。

以上です。

[おまけ]

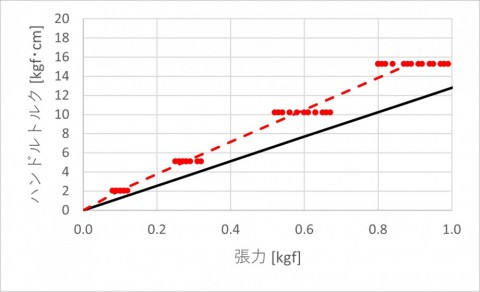

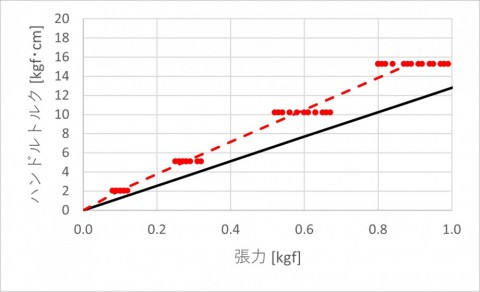

①のグラフだけではいろいろ無視した状態ですが、各部損失を踏まえたうえでラインテンションとハンドルトルクの関係が分かれば実際のリールの感度として定量的な物言いが出来そうと思いました。

なので手持ちのリールで実測といきたいところですが、リールを巻きながらラインテンションとハンドルトルクを測定するのは難しいですね…。

上でヒステリシスロス云々かんぬん書きましたが、測定出来ないのは仕方ないので回っていない状態でトルクをかけてテンションがいくつになるか測ってみます。

端材でちゃちゃっと作ってみました。リールはシマノさんの19ストラディック2500SHGで、ラインテンションはプロックスさんのドラグチェッカーデジタルスケール28、ハンドルトルクは東日さんのSF1.5Nで測ります。

純粋なトルクではなく曲げ荷重としてもリールに荷重がかかる、スプールの中心軸とドラグチェッカーをぶら下げている位置が一致してるのか など色々問題ありそうですが、参考情報ということでご容赦ください。

トルクレンチの角度は写真左向きで統一、ローター角度による影響もあるので60度ごと、n=3で測定しました。以下のグラフがその結果です。

①のグラフとは違って縦軸はハンドルトルクです。

赤点が実測値、赤破線は各トルクでの平均値を結んだもので、黒線が①のように諸元から計算した値です。中々ばらつきましたね…。

上で書いたように純粋なトルクとして荷重を掛けられていないことが原因だと思いますが、トルクレンチの角度を統一した上で各ロータ角度での結果を平均すればその影響もキャンセルできているかと。

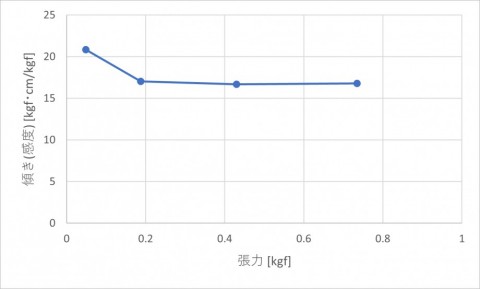

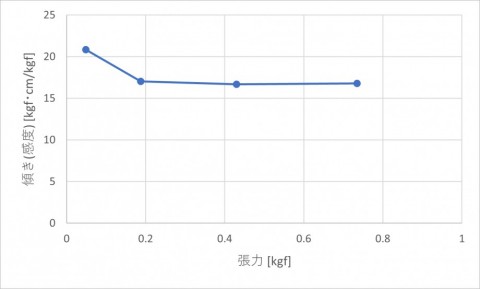

次にグラフの傾きにデータを直してみます。各点を結ぶ線の傾きが各計測トルクの真ん中での傾きとしてグラフを書きました。

理由は良く分かりませんが、テンションが小さいところでは傾きが大きいため感度が良いという結果になりました。

(ギアのバックラッシュ変化による影響とかあるんですかね?詳しい方がいたら教えてください。)

今回は回っていない状態の測定値でデータ点数も少ないので何にも使えないデータですが、巻き取り速度ごとに上記のようなデータがあればリール感度を数値で把握するのに有用な情報になるのではと思います。

加えて実際にルアーを引いているときにどれくらいテンションがかかっているかも分かれば実用的な指標になりそうじゃないですか?

- 2023年4月15日

- コメント(3)

コメントを見る

fimoニュース

登録ライター

- 野生の本能を刺激する

- 3 日前

- はしおさん

- イズム:ビアマグ88F

- 6 日前

- ichi-goさん

- 『ご利益かな?』 2026/1/5 (…

- 11 日前

- hikaruさん

- リールにぴったりラインを巻く

- 12 日前

- papakidさん

- あなたが釣りをはじめた「きっ…

- 13 日前

- ねこヒゲさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 湘南秋鱸、大型捕獲!

- ハマケン

-

- 最近の釣果に感謝

- Kazuma

最新のコメント