プロフィール

ケンタ

三重県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

タグは未登録です。

ジャンル

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:4

- 昨日のアクセス:7

- 総アクセス数:15782

QRコード

▼ FGノット強度についての検討と考察2

- ジャンル:日記/一般

こんにちは。FGノット強度についてpart2です。

リンクを貼らせてもらった旨を村岡さんに連絡したところ、その投稿をリツイートして頂きました。それによって前回の投稿を沢山の方に見てもらえているようです。

村岡さんありがとうございます!

本題のFGノット強度についてですが、前回の続きで編み込みピッチ拡大でノット強度を向上させられるかについて書いていきます。定性的には曲げRが大きくなった分強くなりそうですが、どうなるでしょうか。

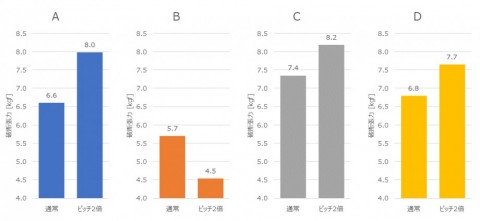

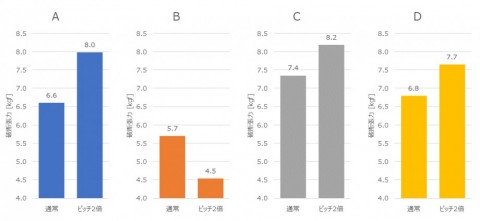

いきなりですが、まず測定結果を貼ります。

このグラフはA~Dの4種類のPE1号で試した結果になります。A~Dの全部が比較的安価なコスパ系と呼ばれるもので、Bはコーティング系、Dだけオフショアジギング用PEです。リーダーはフロロの5号です。

編み込み回数は村岡さんの動画通りの14.5回で、編み込みピッチは、通常のキチキチに詰めて組んだ状態と、仮止め時のノット長が通常の倍になるように組んだものの2種類です。

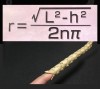

ピッチ2倍で組んだものを締め込むと、仮止め時のピッチそのままは維持できずちょっと縮み、下の写真のように螺旋状のノットになりました。極端に言うとリーダーがPEラインに巻き付いたような状態です。(赤がリール側、白が端糸側です)

データ数については、Aの通常はn=32の平均ですがその他の条件はn=3取って平均しています。

結果、A,C,Dはノット強度向上、Aに至っては向上幅は1.4kgfほど。Bは逆に低下となりました。

また、破断した位置はBのピッチ2倍は全て折り返し部分、それ以外は全て編み込み3~7回目でした。

編み方でノット強度が上がるとうれしいですが、逆に下がるやつもあるとなると、初めて使う糸はちゃんと効果を確認してから使う必要がありますね。

次に、出た結果の考察の前にFGノットの破断のメカニズムについて考えてみます。

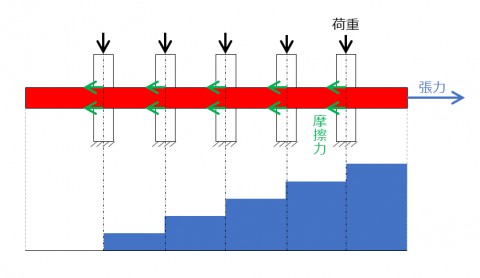

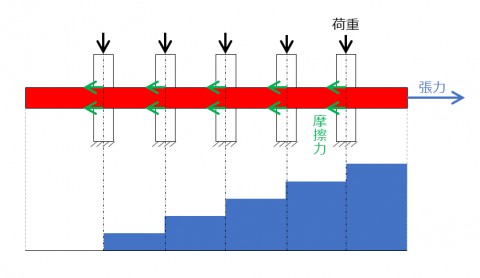

まず私はFGノットがちゃんと組めていれば編み込み部中央付近で破断するという認識です。前回は話を発散させてしまいそうだったのでこの話題にはあまり触れなかったのですが、個人的にこれには違和感を感じていました。糸が摩擦で止められているので糸にかかる張力が最大になるのはノットからリール側になるはずです。

図を描いてみたので見てみてください。赤い糸が引っ張られていて5か所で発生する摩擦力でギリギリ止めれている状態を表しています。各部位にかかる張力を下の青い四角で表していますが、摩擦力が発生している場所の右側が最も張力が高くなるはずです。

※階段状のほうがイメージし易かったので下の図のように描きましたが、ノットでは編み込み部全域で摩擦力がかかるので張力は階段状ではなくスロープ状になっていると思われます。

そしたら、編み込み部は曲げRが小さくて弱いからでしょ?となりますが、そしたら編み込みが終わる部分で切れるはずです。

じゃあなんで編み込みの中央部付近で切れるのか。

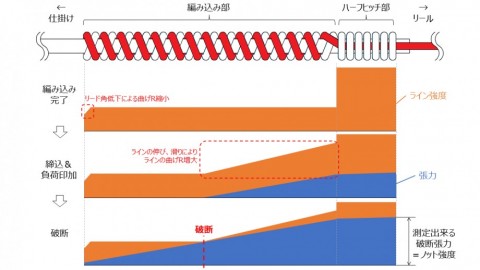

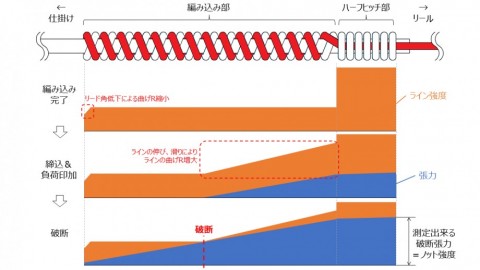

推察ですが編み込み部に張力がかかることでPEライン、リーダーが伸びつつ滑り、リーダーを曲げながらPEラインが直線(上の写真のようにPEラインにリーダーが巻き付いた状態)に近づいていくからだと考えています。

流れとしては

張力がかかる

→伸びつつ滑りつつで曲げRが大きくなる

→摩擦力が大きくなることでR拡大が追い付かず破断

中々上手く文字で伝えられている自信がないのでこちらも図をつくってみました。伝わりますかね?イメージ図なので縦幅など変な部分がありそうですがご容赦ください。

実際引っ張って切るところをちゃんとしたカメラで撮れれば、ここもはっきりさせられそうですね。

上の推察を踏まえたうえで、ピッチ2倍で組んだ場合ノット強度について考察してみます。

まず、強くなったA,C,Dのラインについては、ピッチを広げて組むことで、ノット強度向上効果がある。ですが、ピッチ拡大だけでなくノットが螺旋状(PEラインにリーダーが巻き付く)に変形することでも曲げRが拡大され強度向上に効いたと考えられます。実際の曲げRの測定ができず効果の切り分けが難しいので、どちらがより効いているか判断出来ないのが残念です。

次に弱くなったBについて。締込後のノット形状はA,C,Dと特に違いはありませんでしたが、BはA,C,Dに比べコーティング感が強い糸だったことに加え、切れた場所は編み込みの折り返し部(編み込み部の一番ルアーに近い側)でした。なのでコーティングにより糸摩擦力が小さく、Rが小さい折り返し部にまで張力が届いて切れてしまったのかなと考えています。また普通に編み込んだ場合はそんな変な切れ方はしていなかったので、編み込みピッチが摩擦力に影響するということになると思います。なんとなくそんな気もしますが、理屈が思いつかないのでこれについてはもうちょっと考えてみます。

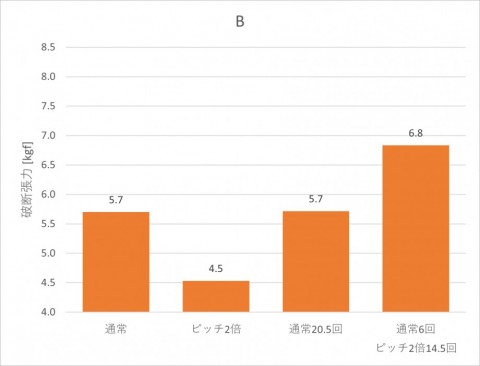

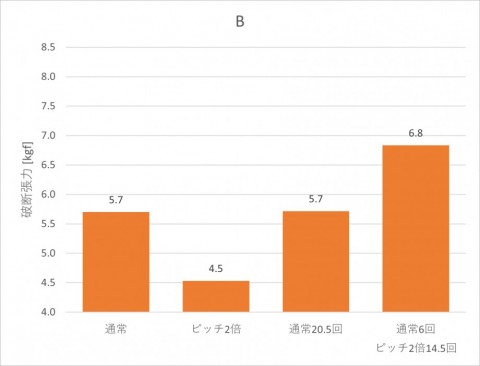

ついでなのでBの糸でもノットを強くできないか、もうちょっと試してみました。全部ピッチを大きく組むと滑るのであれば、編み始めを普通に、それ以降のピッチを大きくすればよいのではと思ったので、最初の6回は普通に、その後の14.5回はピッチが大きくなるように編み込みました。比較として普通に20.5回編み込んだものも試してみます。

結果は1.1kgfの向上、編み込み回数が同じ通常20.5回と比較しても強度が向上しました。どんな糸でも編み方次第で強くできそうですね。ノットが長くなるのは嬉しくないですが…

最後にまとめです。

これまでの内容から、結論としては以下の通りです。

・編み込みピッチ拡大によりノット強度は向上させられる。

・ピッチ拡大による曲げR拡大だけでなく、締込時の変形によるR拡大も強度向上に寄与していると思われる。

・当たり前だけど、ピッチが大きくなった分ノット長が大きくなる背反あり。

今回はここまでです。

感想、意見などあればコメントください!よろしくお願いします!

(書きながら思いましたが、ノット長測ったり、写真撮ったりしておくべきでした。もうちょっとちゃんとデータとして残すようにします。)

リンクを貼らせてもらった旨を村岡さんに連絡したところ、その投稿をリツイートして頂きました。それによって前回の投稿を沢山の方に見てもらえているようです。

村岡さんありがとうございます!

本題のFGノット強度についてですが、前回の続きで編み込みピッチ拡大でノット強度を向上させられるかについて書いていきます。定性的には曲げRが大きくなった分強くなりそうですが、どうなるでしょうか。

いきなりですが、まず測定結果を貼ります。

このグラフはA~Dの4種類のPE1号で試した結果になります。A~Dの全部が比較的安価なコスパ系と呼ばれるもので、Bはコーティング系、Dだけオフショアジギング用PEです。リーダーはフロロの5号です。

編み込み回数は村岡さんの動画通りの14.5回で、編み込みピッチは、通常のキチキチに詰めて組んだ状態と、仮止め時のノット長が通常の倍になるように組んだものの2種類です。

ピッチ2倍で組んだものを締め込むと、仮止め時のピッチそのままは維持できずちょっと縮み、下の写真のように螺旋状のノットになりました。極端に言うとリーダーがPEラインに巻き付いたような状態です。(赤がリール側、白が端糸側です)

データ数については、Aの通常はn=32の平均ですがその他の条件はn=3取って平均しています。

結果、A,C,Dはノット強度向上、Aに至っては向上幅は1.4kgfほど。Bは逆に低下となりました。

また、破断した位置はBのピッチ2倍は全て折り返し部分、それ以外は全て編み込み3~7回目でした。

編み方でノット強度が上がるとうれしいですが、逆に下がるやつもあるとなると、初めて使う糸はちゃんと効果を確認してから使う必要がありますね。

次に、出た結果の考察の前にFGノットの破断のメカニズムについて考えてみます。

まず私はFGノットがちゃんと組めていれば編み込み部中央付近で破断するという認識です。前回は話を発散させてしまいそうだったのでこの話題にはあまり触れなかったのですが、個人的にこれには違和感を感じていました。糸が摩擦で止められているので糸にかかる張力が最大になるのはノットからリール側になるはずです。

図を描いてみたので見てみてください。赤い糸が引っ張られていて5か所で発生する摩擦力でギリギリ止めれている状態を表しています。各部位にかかる張力を下の青い四角で表していますが、摩擦力が発生している場所の右側が最も張力が高くなるはずです。

※階段状のほうがイメージし易かったので下の図のように描きましたが、ノットでは編み込み部全域で摩擦力がかかるので張力は階段状ではなくスロープ状になっていると思われます。

そしたら、編み込み部は曲げRが小さくて弱いからでしょ?となりますが、そしたら編み込みが終わる部分で切れるはずです。

じゃあなんで編み込みの中央部付近で切れるのか。

推察ですが編み込み部に張力がかかることでPEライン、リーダーが伸びつつ滑り、リーダーを曲げながらPEラインが直線(上の写真のようにPEラインにリーダーが巻き付いた状態)に近づいていくからだと考えています。

流れとしては

張力がかかる

→伸びつつ滑りつつで曲げRが大きくなる

→摩擦力が大きくなることでR拡大が追い付かず破断

中々上手く文字で伝えられている自信がないのでこちらも図をつくってみました。伝わりますかね?イメージ図なので縦幅など変な部分がありそうですがご容赦ください。

実際引っ張って切るところをちゃんとしたカメラで撮れれば、ここもはっきりさせられそうですね。

上の推察を踏まえたうえで、ピッチ2倍で組んだ場合ノット強度について考察してみます。

まず、強くなったA,C,Dのラインについては、ピッチを広げて組むことで、ノット強度向上効果がある。ですが、ピッチ拡大だけでなくノットが螺旋状(PEラインにリーダーが巻き付く)に変形することでも曲げRが拡大され強度向上に効いたと考えられます。実際の曲げRの測定ができず効果の切り分けが難しいので、どちらがより効いているか判断出来ないのが残念です。

次に弱くなったBについて。締込後のノット形状はA,C,Dと特に違いはありませんでしたが、BはA,C,Dに比べコーティング感が強い糸だったことに加え、切れた場所は編み込みの折り返し部(編み込み部の一番ルアーに近い側)でした。なのでコーティングにより糸摩擦力が小さく、Rが小さい折り返し部にまで張力が届いて切れてしまったのかなと考えています。また普通に編み込んだ場合はそんな変な切れ方はしていなかったので、編み込みピッチが摩擦力に影響するということになると思います。なんとなくそんな気もしますが、理屈が思いつかないのでこれについてはもうちょっと考えてみます。

ついでなのでBの糸でもノットを強くできないか、もうちょっと試してみました。全部ピッチを大きく組むと滑るのであれば、編み始めを普通に、それ以降のピッチを大きくすればよいのではと思ったので、最初の6回は普通に、その後の14.5回はピッチが大きくなるように編み込みました。比較として普通に20.5回編み込んだものも試してみます。

結果は1.1kgfの向上、編み込み回数が同じ通常20.5回と比較しても強度が向上しました。どんな糸でも編み方次第で強くできそうですね。ノットが長くなるのは嬉しくないですが…

最後にまとめです。

これまでの内容から、結論としては以下の通りです。

・編み込みピッチ拡大によりノット強度は向上させられる。

・ピッチ拡大による曲げR拡大だけでなく、締込時の変形によるR拡大も強度向上に寄与していると思われる。

・当たり前だけど、ピッチが大きくなった分ノット長が大きくなる背反あり。

今回はここまでです。

感想、意見などあればコメントください!よろしくお願いします!

(書きながら思いましたが、ノット長測ったり、写真撮ったりしておくべきでした。もうちょっとちゃんとデータとして残すようにします。)

- 2022年11月14日

- コメント(3)

コメントを見る

fimoニュース

登録ライター

- ヨーヅリ:トビマルJr.

- 16 時間前

- ichi-goさん

- フィッシングショー大阪2026行…

- 4 日前

- ねこヒゲさん

- 『秘策!ステルス作戦』 2026/…

- 16 日前

- hikaruさん

- 新年初買

- 21 日前

- rattleheadさん

- 温室育ち24セルテ、逆転す

- 24 日前

- 濵田就也さん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 これぞ湘南秋鱸、大型捕獲♪

- ハマケン

-

- 流れの釣り

- Kazuma

最新のコメント