プロフィール

オーエスケー

千葉県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

タグは未登録です。

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:150

- 昨日のアクセス:241

- 総アクセス数:581166

QRコード

▼ 地球は丸いは嘘?

- ジャンル:日記/一般

普段から、まとまりの無い文章ですが、今日はいつも以上にまとまりのない内容です。。。

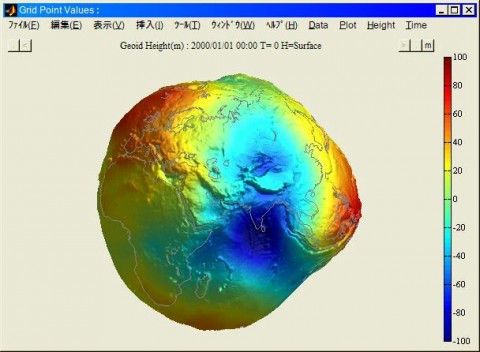

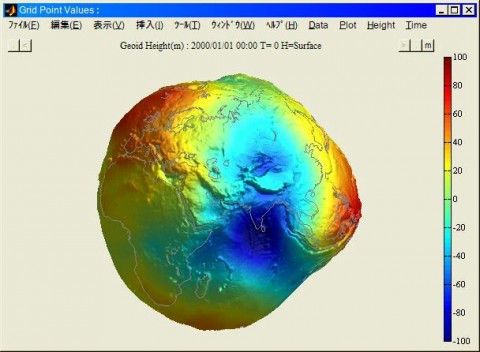

最近、ネットで見たんですけど、地球は丸くないらしい

↓こんな形をしてるんだそうです

宇宙からの写真をみると丸いけどね、大気とか屈折とかで丸く見えてんのかね?

本当かどうかは知りませんよ大袈裟に書いてる気もするし

そんな興味ついでにネットで遊んでたら海水が無くなった地球というのがyoutubeにありました

思った以上にトゲトゲしい(笑)

水の中にあるから、風による風化も地震による崩落の影響が小さいのかな?

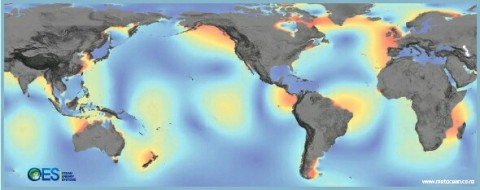

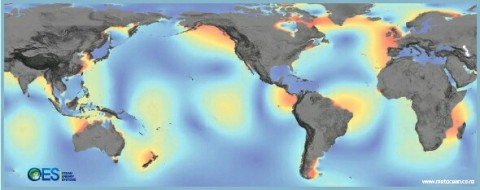

まあ、その流れで潮位がどうなってるのかも出てきて見てたら、こんなのが有った

赤いところが潮位の変動があって青いところは変動が無い

日本海側が潮位の変動が小さいとかは知識としては知ってましたけど

東京湾で釣りをしてると潮位の変動は当たり前に感じますが、世界規模でみたら日本の太平洋側でも潮位の変動は割と小さいというのは驚きです

赤いところでは、昔、マラッカー海峡(マレーシア)の潮位を見た事ありますけど普段、海上レストランが、下げ潮で弥生時代の米倉みたいになって陸上にありましたからね、2~3mは下がってたんじゃないかな?

あと潮位の変動の大きいところで有名なのはカリフォルニア湾というテレビを前に見たような気がします???ナショジオだったかな?

潮位の大きな変動で深海からの深層水の循環が有ることで、プランクトンが豊富で結果的に大型生物が育つ豊かな環境という内容だった気がします

ところで、潮位の変動の無いところは、やっぱり朝夕が重要なのかね?時合いが長かったりするのかな?

流れと時合いの関係でBバスの話しですが琵琶湖は瀬田川に放水していて普段は40t/sとかの放水ですが、雨の前後は水位を見ながら250t/sとか何倍にも放水量を増やすんですが、流れが出てくると一気に魚の活性が上昇してバタバタと釣れるという状況があります

当然、堰を閉まるとピッタリとアタリも止まります、人為的な影響で魚の活性がコントロールされてるんですね

潮位の代わりに常に放水量を意識して釣りをしていて、天気予報と現在の水位、役所の休みの日(休みは堰を操作しない)から放水量を予測してポイントを選んだりします

琵琶湖では、自然との勝負にプラスして国土交通省職員との読むあい?も釣果には必要だったりするんですよ

この辺は霞ヶ浦水系とか利根川も近いものがありますけどね でも霞ヶ浦水系は何故か流れが出ると釣れない思いでしかないんだよね なんでだろ?

話しを戻して

海で潮位の変動が無い地域って、そもそも水の動きが少ない地域って事だから生物も少ないって事が言えるのかな?

そうすると日本海とか地中海は、生物が少ないかというとそうでも無い感じだし?

今度、子供と図書館にでも行った時に調べてみるかな

最近、ネットで見たんですけど、地球は丸くないらしい

↓こんな形をしてるんだそうです

宇宙からの写真をみると丸いけどね、大気とか屈折とかで丸く見えてんのかね?

本当かどうかは知りませんよ大袈裟に書いてる気もするし

そんな興味ついでにネットで遊んでたら海水が無くなった地球というのがyoutubeにありました

思った以上にトゲトゲしい(笑)

水の中にあるから、風による風化も地震による崩落の影響が小さいのかな?

まあ、その流れで潮位がどうなってるのかも出てきて見てたら、こんなのが有った

赤いところが潮位の変動があって青いところは変動が無い

日本海側が潮位の変動が小さいとかは知識としては知ってましたけど

東京湾で釣りをしてると潮位の変動は当たり前に感じますが、世界規模でみたら日本の太平洋側でも潮位の変動は割と小さいというのは驚きです

赤いところでは、昔、マラッカー海峡(マレーシア)の潮位を見た事ありますけど普段、海上レストランが、下げ潮で弥生時代の米倉みたいになって陸上にありましたからね、2~3mは下がってたんじゃないかな?

あと潮位の変動の大きいところで有名なのはカリフォルニア湾というテレビを前に見たような気がします???ナショジオだったかな?

潮位の大きな変動で深海からの深層水の循環が有ることで、プランクトンが豊富で結果的に大型生物が育つ豊かな環境という内容だった気がします

ところで、潮位の変動の無いところは、やっぱり朝夕が重要なのかね?時合いが長かったりするのかな?

流れと時合いの関係でBバスの話しですが琵琶湖は瀬田川に放水していて普段は40t/sとかの放水ですが、雨の前後は水位を見ながら250t/sとか何倍にも放水量を増やすんですが、流れが出てくると一気に魚の活性が上昇してバタバタと釣れるという状況があります

当然、堰を閉まるとピッタリとアタリも止まります、人為的な影響で魚の活性がコントロールされてるんですね

潮位の代わりに常に放水量を意識して釣りをしていて、天気予報と現在の水位、役所の休みの日(休みは堰を操作しない)から放水量を予測してポイントを選んだりします

琵琶湖では、自然との勝負にプラスして国土交通省職員との読むあい?も釣果には必要だったりするんですよ

この辺は霞ヶ浦水系とか利根川も近いものがありますけどね でも霞ヶ浦水系は何故か流れが出ると釣れない思いでしかないんだよね なんでだろ?

話しを戻して

海で潮位の変動が無い地域って、そもそも水の動きが少ない地域って事だから生物も少ないって事が言えるのかな?

そうすると日本海とか地中海は、生物が少ないかというとそうでも無い感じだし?

今度、子供と図書館にでも行った時に調べてみるかな

- 2016年2月16日

- コメント(0)

コメントを見る

fimoニュース

登録ライター

- こんなに遠かったかな

- 12 時間前

- はしおさん

- イズム:ビアマグ88F

- 1 日前

- ichi-goさん

- 『ご利益かな?』 2026/1/5 (…

- 7 日前

- hikaruさん

- リールにぴったりラインを巻く

- 8 日前

- papakidさん

- あなたが釣りをはじめた「きっ…

- 9 日前

- ねこヒゲさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- '25 湘南秋鱸、大型捕獲!

- ハマケン

-

- 最近の釣果に感謝

- Kazuma

最新のコメント