プロフィール

ちゃり林

神奈川県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

アーカイブ

QRコード

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:87

- 昨日のアクセス:183

- 総アクセス数:2517210

▼ 魚の捌き方(基本編

- ジャンル:日記/一般

- (シーバス)

いつものパターンとかいうんぢゃねぇYO

コレ

しあわせひっしんぐの後は、美味しく堪能致しましょう♪

実は週末に姉家族とお爺ちゃんところに集まり、宴でも、、、という予定があり、

このタイミングでちょうどよいサイズのヒラスズキをGETする僕は、とても優秀なの

であります(自画自賛

さて、気分がノッテますので、久々に捌き方解説を書いてみましょう。

もう何度となくこのテーマで書いておりますが、最近僕のログを見始めた人もいますしね、

コアな読者な人向けにも、数こなしてちょっとづつ進歩しているワザなどを解説入れてみますね。

ココではヒラスズキをさばきますが、魚全体で共通事項が多いので、

あれ?のときにでも参考にしてください。

・先ずね、ウロコを落とそう!

以前は腹ワタを出してから!を鉄則としていましたが、最近そこは臨機応変でやってます。

新しい魚は多少モミモミしてもタイジョウブなので、いきなり鱗から行ってもOKのようですわ。

で、“鱗落とし”使うの止めた。

これ、未だにシーバスに限りなんだけど、鱗は柳葉でそぎ落としにしています。

ヒラメでは一般的なやりかたですね。

・こうすることのメリット

→ウロコが飛び散らない。

→身に対してモミモミし杉ないので、身割れがしにくい。

→そぎ落としが少ない(特に側線の部分などウロコが数枚残りやすい)

コレ、このままの形でウロコ煎餅やったらどーなんだべ??

道具は良く砥いだ薄い刃物(柳葉等)がよいですが、あんまり長くないほうがやりや

すく感じます。

僕は自作の細工刀を使用します。

ヤケに白い(笑

ココで、まな板について先日質問を頂きました。

ズバリ『木のまな板がカビないか?』ということでしたが、経験ありません。

気を付けているのは汚し過ぎないことと、乾燥です。

『汚し過ぎない』って、舐めんぢゃねーYO的な話ですが、、、実は、重要です。

①必ずしっかり水を含ませてから使うコト!

魚をさばく前に10分単位で水をよくかけ流します。

乾燥した木のまな板に魚汁を染み込ませるとか、、、ダメ!ぜったい!!

良く水を含むことで、必要以上に木の中には染み込むコトは無くなります。

②使い終わったら乾燥!

大抵、使用後は野外(勝手口の外)のまな板掛けにぶら下げます。

そうすることでジメジメを防ぎます、、、、が、マンション時代、幾度となく“まな板殺人未遂事件”を繰り返しているので、マジで注意が必要です。

え!?何かって?

ベランダでまな板干してたらさぁ、風で飛んでマンション5階から何度も落とした@駅前マンション(恐)

まじで、ヒト殺さなくて本当に良かった。

シャレにならん。

さて、作業に戻りましょう。

・捌きます

包丁を出刃に持ち替え、どこに刺す?

最近はココからやってまーす(日により、魚によりテケトー)

意外とホネがしっかり固いのですが、ド・真ん中に一筋サクッと刺さる筋が有りま

す。

そして、穴開ければそれでよいので、深く刺しすぎないこともその後の作業にとって

重要です。

肛門まで切り開いたら腹の中身を全部でろっとだしつつ、、、喉のところをちょい

ちょい切ると、、

このように、エラ~心臓、消化器官の一連のハラワタユニットがとれます。

そういえば、先日『魚モツ肉』の話が出ていましたね♪

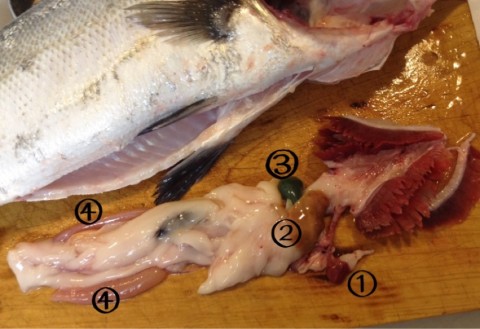

ココにある①心臓、②肝、等はわりと簡単に美味しいです。その上にある緑の濃い玉③はとても苦いので、壊してはいけません。④は、卵巣ですが、この時期ショボいですね。

ま。捨てるのもなんなんで、茹でて他のもんに混ぜました。

そんで、内臓脂肪を掻き分けて、変な形の行き止まりの臓器、

コレが胃袋⑤

この辺までは普通に美味しいですから挑戦してみてください。

(処理については後ほど)

さて、ハラワタ撤去後にスズキ特有のデカイ浮き袋とその脇の脂肪層がありますので、撤去します。

この浮き袋ですが、ヒラスズキはこのように薄くてスグに破けて面倒くさいですが、

マルスズキはわりとしっかりした臓器で、ちゃんと袋状に取り外すことができます。

で、マルスズキの場合は湯がいて食べることもできます♪

で、浮き袋をキレイに取ったら骨に付いてる造血組織をぐしぐし洗う。

ササラとか歯ブラシを使ってもやりやすいですが、必ず使った後は、スチーム洗浄して下さい。

スグ臭くなります。

さて、魚捌きの工程において、

ココまでの作業を『クリーニング』とします。

熟成にとっておく場合、実はこの状態で腹腔内に紙等をぎゅうぎゅうにして詰め!

表面の水気を切って、空気を遮断して冷蔵保管が出来ればBESTです。

いわゆる“肉”の部分をほとんど切断してませんので、衛生面でも最も安心感があります。

いわゆる皮は、天然のプロテクターですから、剥がさないで済むなら極力そのままで

あるほうがモチは良いです。

明日は宴であるからにして、保存一切なしで一気に捌きます。

・次に3枚におろしますが、

ココに刃を入れるやり方も、

ココに入れるやり方もどちら

もアリです。

“カマ”を料理するなら取ればよいし、頭ごとアラあつかいするなら胸鰭の後ろから

切ればよいでしょう。

先ず、あばら骨(正確には腹骨と云うらしい)を背骨から切断します。

こんな角度かなぁ、

極力浅く、包丁を立てて“骨だけ”を切断するように刃を入れます。

こういう作業には、やはりしなりの全くない出刃包丁が有効です。

その勢いで尻尾手前までいきましょう!

このとき、ヒレの根っこの骨に刃を当てながら滑り込ませるように切りつつ、

肉を引き上げるようにめくりながらやるとよりケチケチ美しく剥がせます。

背骨のところまででとりあえずヤメ!

次はひっくり返して背中から、

またもや背びれの根っこ等をガイドにして肉をめくるようにしながら刃を進めます。

但し、スズキはこのヒレの根っこと背骨に隙間が有り、

調子に乗っているとココから刃が向こう側に行ってしまうコトが多々ありますので注意!

で、剥ぎ取った身はこのように発泡トレーを使って仮置きすると良いです。

(注1:ここで、金属のバットを使うと、放熱性が高いので、冷やしていた魚が一気

に温まってしまいます。

そこで、このような“肉買った時のトレー”を用意しておくと大変勝手が良いです。)

(注2:切断面は上!というか極力触らない!

手際よく作業すれば肉の切断面はほぼ菌数がゼロに近いと考えて良いです。

それに対して、皿やまな板等には、そこそこの数の雑菌が居て当然ですから、

切った断面を皿やまな板に触るのは食べる直前まで避けるようにましょう。

菌はどうせ居る!と考えてください。まな板舐めても問題無いですよね!そのレベルです。

要は、それを極力増やさない努力をします。

刺身の切断面に雑菌を付けてしまっても

その瞬間食べるなら問題ない。刺身としてそれは普通のことです。

しかし、肉の切断面に雑菌を付けて、一定の時間を置くと、そこで爆発的に菌数が増えます。

怖いのはコレです。

菌を増やす条件は、水分、栄養、温度と考えて下さい。

先ずは、水に付けないコト!栄養素は沢山あります。そして、低温維持の重要性は既にご存知のコトでしょう。

その条件を避けること!

そして、種となる雑菌を付け無いコト!

コレを常に心掛けて下さい。

そして、鱗を取ったとはいえ、魚の表皮には、そこそこ凄い数の菌数があると意識してください。

つまり、ここの半身、皮面と肉の切断面が重なるような置き方は、絶対に!してはいけないというコト、最重要事項の一つです。)

話戻ります。

ま、光を当ててこのくらいケチケチ捌ければ、ムダ無し認定上級と云えるでしょう

(笑

さて、ココから柵取りになっていきますが、、、、

長くなりすぎましたので、前後半に分けましょうね。

つづく!

iPhoneからの投稿

- 2015年9月25日

- コメント(11)

コメントを見る

ちゃり林さんのあわせて読みたい関連釣りログ

fimoニュース

登録ライター

- 台風一過のエビパターン

- 10 時間前

- はしおさん

- レガーレ:ディモル70

- 1 日前

- ichi-goさん

- 『何が違うんでしょうね?』 2…

- 2 日前

- hikaruさん

- ふるさと納税返礼品

- 9 日前

- papakidさん

- 43rd ONE ON ONE

- 10 日前

- pleasureさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- 清流鱸を追って38

- 金森 健太

-

- 続・ありがとうサミー100スズキサイ…

- そそそげ

最新のコメント