プロフィール

たろう

鹿児島県

プロフィール詳細

カレンダー

検索

タグ

タグは未登録です。

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:131

- 昨日のアクセス:203

- 総アクセス数:5826254

QRコード

▼ ちょい時化と大時化の時のヒラスズキの出方と自分なりの狙い方。

- ジャンル:style-攻略法

こんにちは!

日頃から質問が多い、時化方の違いによるヒラスズキの狙い方について書いていきます。

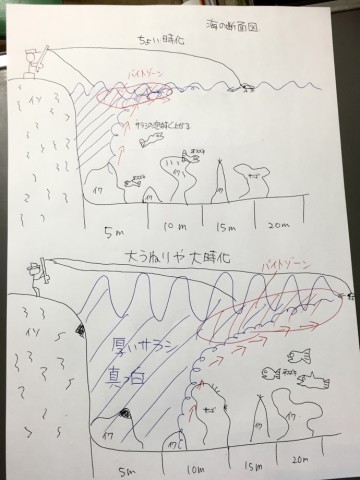

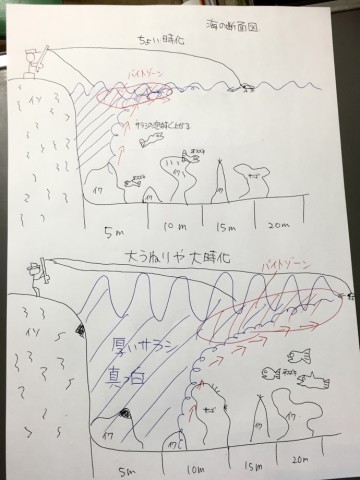

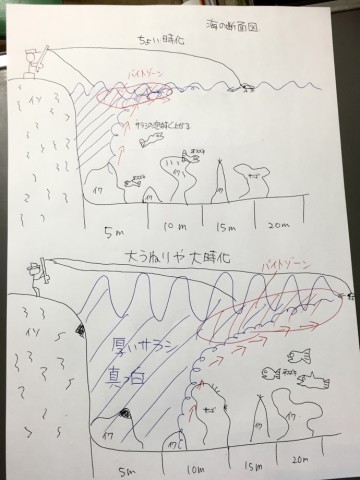

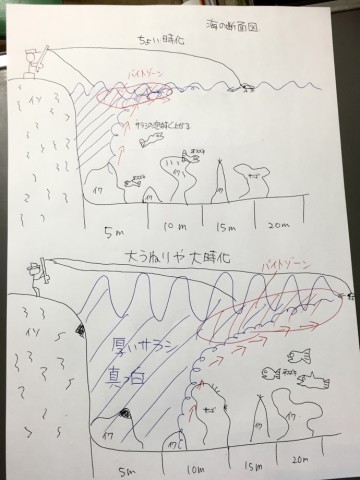

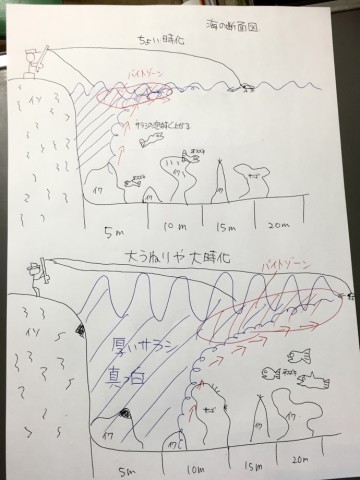

先ず始めに、図を描きましたのでこちらをご覧下さい。

上がちょい時化で下が大時化や大うねりの時。

二つの大きな違いは、波高の違いによる、サラシの構成です。

いつも僕らは上からしかサラシを見ておらず、ついつい二次元的に考えがちですが、3次元的に簡単に書けばこのようになっています。

もちろんその磯によって岩の形状が違い、波の被り方・サラシの払い出す方向・強さによって様々です。

先ずサラシは、瀬に当たった波は気泡を沢山纏い、下へ潜る流れがあるのでそれに乗り、瀬際は底から表層まで真っ白になります。

しかし気泡なので海面へ浮く性質があり、沖へと向かうにつれて表層へと上がっていきます。

これがサラシの仕組みです。

最初に

・ヒラスズキは何故足元で出てくるのか?

という意見を度々お聞きします。

これについての考えとしては図を見て頂いたら分かるのですが

普通の時化だと瀬際は真っ白でも、波の力も弱くて混ざる気泡も少ないサラシは、気泡が速く浮上し少し離れた所では表層は白くても海中は澄んでいる状態。

こういう場合だとその境目付近の足元でのバイトが多くなります。

これらの事から推察されるのが、ヒラスズキは自分の立っている瀬のエグレ・少し沖のシモリやスリットに身を潜め、波に揉まれたベイトを、サラシが薄くなる瀬際若しくは少し沖のサラシで捕食していると考えられます。

なので僕は普通の時化の時は、必ず足元まできちんとルアーを入れ込んで最後まで気を抜かないよう心がけています。

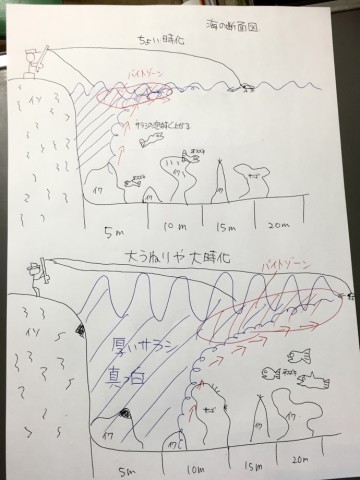

一方、大時化・大うねりの場合。

図を見て頂ければ分かるように、波の力が大きければ大きいほど、セットや波長が大きいほどサラシの塊は濃く大きくなり、気泡が表層に上がるまでに時間が掛かってしまいます。

したがって、大時化の時のヒラスズキのバイトゾーンは沖の方になりがちです。

図だと15m以上沖。

足元で出なくなるのは、サラシが濃い過ぎてベイトやルアーを見つけられない、居座れないからです。

僕が大時化の時の狙い方としては、「 払い出しのサラシ。 又は薄いサラシ 」 を狙います。

波が大きいと、その分その波の力を流すために、どこからに大きな払い出しが発生します。

その払い出しには広いエリアの波に揉まれたベイトが、その一つの払い出しに乗って沖へ流れるので、魚が付いている払い出しを見つる事ができると連発することもしばしば。

薄いサラシというのはそのまんまの意味で、少し前に述べたように真っ白の濃いサラシでは、ベイトを見つけられない・居座れない意味であまり捕食してきません。

僕の指す薄いサラシとは、薄いサラシ=青白いサラシです。

海中の青さが見えているという事は気泡が底から上まである状態で無く、表層に気泡があるものの中層や底は澄んでいる、ヒラスズキが捕食し易いベストなサラシだという事。

大時化の場合は青さが混じるサラシで食ってくることが多いです。

しかし、今まで述べた事には勿論例外はあり、そのポイントの海底・瀬際の地形・水深によって違ってきます。

一つの例をあげると、大時化でうねりの大きい太平洋側みたいな瀬際からドン深なポイントだと、ヒラスズキのバイトゾーンは勿論20~40m沖へと遠くなることが多いのですが、そのポイントが深すぎると付いているスリットや沈み瀬からの距離がありすぎるのか、出てくれないことが多いです。

逆に

遠浅のポイントは、魚が付いている海底から払い出しへの距離が短くなり、大時化の時はベイトが流れて捕食しやすい払い出しに付きやすくなります。

魚がホバリングして回遊している場合もまた別の話です。

ドン深な磯での30~40m先の沖への払い出しでガンガン食ってきます(笑)

他にも沖への払い出しの力が弱いポイントだと、大時化でも意外と近くで出たりとか。

こんな感じでしょうか。

魚釣りに正解というものはなく、色んなパターンがありますので、僕の今回の意見も一つの考えとして参考にして頂ければ幸いです^^

書いてたら磯平へ行きたくなってきました♪

時化たら磯へ遊びに行きましょう^^

iPhoneからの投稿

日頃から質問が多い、時化方の違いによるヒラスズキの狙い方について書いていきます。

先ず始めに、図を描きましたのでこちらをご覧下さい。

上がちょい時化で下が大時化や大うねりの時。

二つの大きな違いは、波高の違いによる、サラシの構成です。

いつも僕らは上からしかサラシを見ておらず、ついつい二次元的に考えがちですが、3次元的に簡単に書けばこのようになっています。

もちろんその磯によって岩の形状が違い、波の被り方・サラシの払い出す方向・強さによって様々です。

先ずサラシは、瀬に当たった波は気泡を沢山纏い、下へ潜る流れがあるのでそれに乗り、瀬際は底から表層まで真っ白になります。

しかし気泡なので海面へ浮く性質があり、沖へと向かうにつれて表層へと上がっていきます。

これがサラシの仕組みです。

最初に

・ヒラスズキは何故足元で出てくるのか?

という意見を度々お聞きします。

これについての考えとしては図を見て頂いたら分かるのですが

普通の時化だと瀬際は真っ白でも、波の力も弱くて混ざる気泡も少ないサラシは、気泡が速く浮上し少し離れた所では表層は白くても海中は澄んでいる状態。

こういう場合だとその境目付近の足元でのバイトが多くなります。

これらの事から推察されるのが、ヒラスズキは自分の立っている瀬のエグレ・少し沖のシモリやスリットに身を潜め、波に揉まれたベイトを、サラシが薄くなる瀬際若しくは少し沖のサラシで捕食していると考えられます。

なので僕は普通の時化の時は、必ず足元まできちんとルアーを入れ込んで最後まで気を抜かないよう心がけています。

一方、大時化・大うねりの場合。

図を見て頂ければ分かるように、波の力が大きければ大きいほど、セットや波長が大きいほどサラシの塊は濃く大きくなり、気泡が表層に上がるまでに時間が掛かってしまいます。

したがって、大時化の時のヒラスズキのバイトゾーンは沖の方になりがちです。

図だと15m以上沖。

足元で出なくなるのは、サラシが濃い過ぎてベイトやルアーを見つけられない、居座れないからです。

僕が大時化の時の狙い方としては、「 払い出しのサラシ。 又は薄いサラシ 」 を狙います。

波が大きいと、その分その波の力を流すために、どこからに大きな払い出しが発生します。

その払い出しには広いエリアの波に揉まれたベイトが、その一つの払い出しに乗って沖へ流れるので、魚が付いている払い出しを見つる事ができると連発することもしばしば。

薄いサラシというのはそのまんまの意味で、少し前に述べたように真っ白の濃いサラシでは、ベイトを見つけられない・居座れない意味であまり捕食してきません。

僕の指す薄いサラシとは、薄いサラシ=青白いサラシです。

海中の青さが見えているという事は気泡が底から上まである状態で無く、表層に気泡があるものの中層や底は澄んでいる、ヒラスズキが捕食し易いベストなサラシだという事。

大時化の場合は青さが混じるサラシで食ってくることが多いです。

しかし、今まで述べた事には勿論例外はあり、そのポイントの海底・瀬際の地形・水深によって違ってきます。

一つの例をあげると、大時化でうねりの大きい太平洋側みたいな瀬際からドン深なポイントだと、ヒラスズキのバイトゾーンは勿論20~40m沖へと遠くなることが多いのですが、そのポイントが深すぎると付いているスリットや沈み瀬からの距離がありすぎるのか、出てくれないことが多いです。

逆に

遠浅のポイントは、魚が付いている海底から払い出しへの距離が短くなり、大時化の時はベイトが流れて捕食しやすい払い出しに付きやすくなります。

魚がホバリングして回遊している場合もまた別の話です。

ドン深な磯での30~40m先の沖への払い出しでガンガン食ってきます(笑)

他にも沖への払い出しの力が弱いポイントだと、大時化でも意外と近くで出たりとか。

こんな感じでしょうか。

魚釣りに正解というものはなく、色んなパターンがありますので、僕の今回の意見も一つの考えとして参考にして頂ければ幸いです^^

書いてたら磯平へ行きたくなってきました♪

時化たら磯へ遊びに行きましょう^^

iPhoneからの投稿

- 2015年2月12日

- コメント(0)

コメントを見る

fimoニュース

登録ライター

- 名称不明

- 3 日前

- ichi-goさん

- たけのこのこのこ2025 #6

- 4 日前

- はしおさん

- チョットした工夫で使い良いルア…

- 4 日前

- papakidさん

- 『キャッチバー改を改?』

- 5 日前

- hikaruさん

- 記憶に残る1本

- 8 日前

- 濵田就也さん

本日のGoodGame

シーバス

-

- やっとシーバス釣れました!

- TEAM9

-

- 貴重なバイトをモノにできるか⁉︎

- JUMPMAN

最新のコメント