プロフィール

morita2501

東京都

プロフィール詳細

カレンダー

検索

最近の投稿

アーカイブ

アクセスカウンター

- 今日のアクセス:38

- 昨日のアクセス:320

- 総アクセス数:96866

QRコード

▼ デフォルトでチヌがツ抜けするミジスライダー(内オモリ釣法)

黒鯛(チヌ)の落とし込み釣り、特に警戒心の高いターゲットを相手にする時、周りのベテランや常連と比べて中々釣果が伸びない…そんな経験はありませんか?

今回は、そんな状況を打破する切り札となり得る「ミジスライダー(内オモリ釣法)」について、そのメリットから作り方、実釣のコツまで詳しく解説します。

ミジスライダーとは?

ミジスライダーとは、落とし込み釣りの餌であるミジ(カワヒバリイガイ)の中に直接コイン状に潰したガン玉を埋め込む釣法のことです。「内オモリ釣法」とも呼ばれます。

通常のガン玉をハリスに打つ外オモリ式とは異なり、潰したオモリを貝の中に入れてミジをスライドさせて落とすことから「ミジスライダー」という愛称で呼ばれています。

通常のヘチ釣りではハリのチモト(耳)やハリスにガン玉を打ち込むのが一般的ですが、餌の外部に装着されたオモリは不自然な支点を生み出し、警戒心の強い魚に違和感を与え、フッキングの妨げになります。

外オモリは、特に複雑な潮流の中で、エサを不自然に落下させる原因となりえます。

内オモリはエサは外部にオモリを付けた場合のような不規則な回転をせず、安定した姿勢で落下します。

また、オモリの位置によってはスライドしながらフォールさせることが出来るため、フォールの向きをコントロールすることでオーバーハングの中に入れることや壁を叩きながら落とすことで通常では入れることのできない場所に餌を入れたり、魚にリアクションバイトを誘うことが出来ます。

なぜ釣れる?ミジスライダー(内オモリ釣法)の絶大なメリット

針やハリスにオモリが付いていないため、フォール姿勢が自然落下に近くなり、フォール中に不自然な波動を出さないことで魚の側線に見切られにくく、スレた黒鯛にも違和感を与えにくいのが最大の特徴です。具体的なメリットを見ていきましょう。

驚異的なフッキング率

針とハリスがフリーなため、黒鯛が餌を吸い込んだ際に針が口の奥で反転しやすく、カンヌキなどバレにくい部分に掛かりやすくなります。重心が安定しているため、すっぽ抜けが激減します。

自然なフォール姿勢

餌とオモリが一体化しているため、仕掛け全体が回転しにくく、安定した姿勢でスルスルと壁際を落ちていきます。これにより、警戒心の強い黒鯛にも違和感を与えません。

ミジスライダーというとスライドさせることでハングの中に入れたり壁を叩いて釣ると言う事に焦点が行きがちですが、必ずしもスライドしていなくても内オモリにするだけで外オモリよりもアタリは増えます。

ダイレクトなアタリと抜群の食い込み

黒鯛はミジ貝を殻ごと噛み砕いて捕食します。ミジスライダーは針のすぐそばに餌があるため、黒鯛は餌を一口で吸い込みやすく、一度咥えてから吐き出すといったことが少なくなります。また、柔らかい2〜3cm程度の小粒のミジの殻は噛み砕かれやすいため、本アタリにつながりやすいのも特徴です。

チニングと異なり、ヘチ釣りでは黒鯛の口を貫通させるにではなく、唇に引っ掛けるようにして掛かります。

そのため、フックは小針のチヌ針1号の細針が掛かりが良いです。

写真はミジスライダーで一度掛けてハリス切れした数分後に同じ個体がもう一度掛かってフックが2本掛かっている時の写真です。

緻密な戦略が可能に

繊細なウェイト調整

ガン玉による内オモリ釣法は糸オモリによる内オモリ釣法とことなり、状況に応じてガン玉のサイズを素早く変更でき、潮の速さやタナに合わせた最適な沈下速度をコントロールできます。

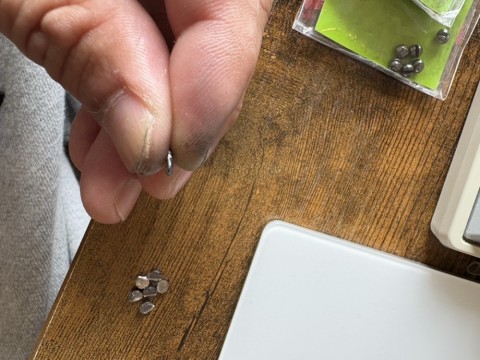

使うガン玉のサイズはジンタンの1G〜6Gです。

オモリの使い分けとしては、風の強いタイミングや流れの早いタイミングでは重めのガン玉を使い、無風や潮の流れの弱いタイミングでは軽いガン玉を使用します。

アタリが連発している時は手返しを重視して重いオモリにするのも良いです。

潮の濁りや魚の活性により、その時適切なフォール速度は変わるので魚が見えていて平打ちしており、明らかに壁の貝を食べているのに反応が悪い時はこまめにウェイトを調整して魚の反応をみるべきですが、経験を積むと大凡魚が口を使いやすいフォール速度というのが分かってきます。

ハリスについて

フロロの1.2号がベストです。1号だとチモト切れの頻度が上がり、1.5号だと流れの強いタイミングで水の抵抗が強くなり魚に違和感を感じさせる事が増えてきます。1.2号であれば切れることはまずないですが、切れる場合はチモト付近に貝の縁が擦れた事で傷が入っている可能性が高い為、釣った後は必ずチモト付近に傷がないかチェックしましょう。

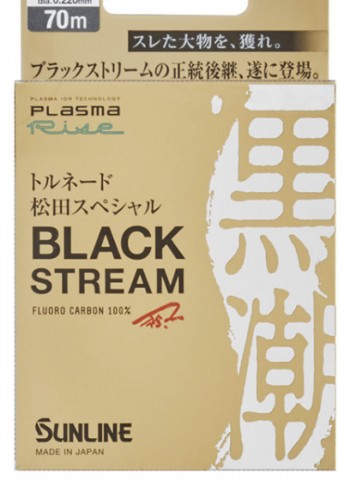

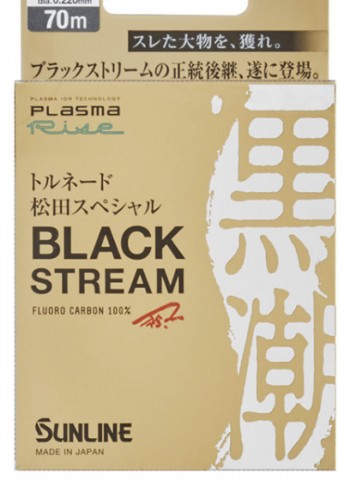

ハリスはサンラインのブラックストリームの1.25号がチモト切れが少なく適度なしなやかさがありオススメです。

道糸について

ナイロンラインが一番扱いやすいです。フロロだとクッション性が悪くバレやすく、PEだと強風時に糸でアタリが取り辛くなります。

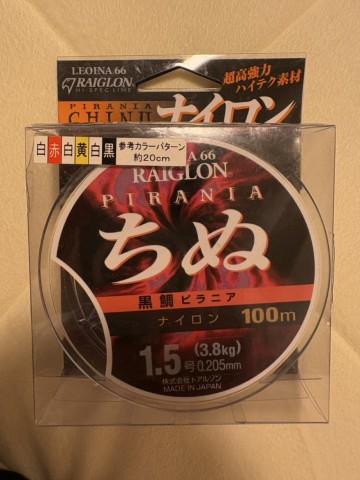

2号や1.7号だと強風時の風の抵抗や流れの早い時の潮の抵抗を受けやすく落としにくいため、1.5号がオススメです。

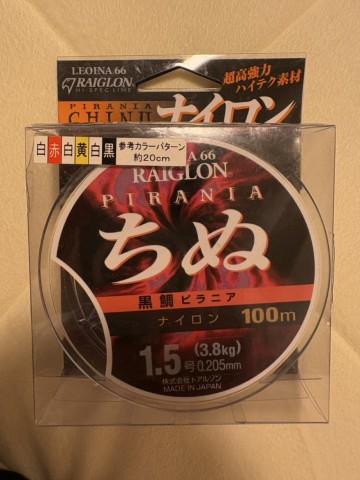

黒鯛とやり取りをしていて道糸が切れるということはほぼない為、1.2号でも問題ないですが、今のところアタリの取りやすい目印付きのナイロンで一番細い糸がピラニアナイロンの1.5号な為、この道糸をメインで使用しています。

他の目印が入っていない1号〜1.2号のメバルラインやトラウトラインも使いましたが、伸び率が高すぎて魚とのやりとりに時間が掛かり手返しが悪くなりました。

細ハリスの1.2号を使い慣れていないと、ストラクチャーやハングに入られハリス切れした際にハリスを太くしたくなりますが、ハリスを太くしてハリス切れを減らすことよりもハリスがストラクチャーやハングで擦れて傷が入らないように掛けた魚の動きを竿でコントロール出来るように訓練した方が長期的には釣果も腕も上がります。

フックについて

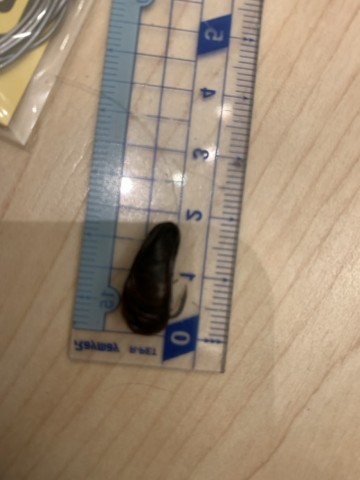

チヌ針の1号のみで良いです。がまかつのナノスムースコートが施されたチヌRが掛かりが良いです。針は唇に引っかけるため小針で問題ありません。魚をかけると針先が潰れていることがあるので、釣ったら必ず針先をチェックして小まめに針を交換しましょう。

アタリがあるのに連続でバレたり合わせが効かない場合は高確率で針先が潰れているのが原因です。

フックはがまかつの掛かりすぎチヌかチヌRの1号がオススメです。

使い分けはアタリが多く、針先が潰れやすい時はチヌR、アタリが渋く合わせが効きにくい時は掛かりすぎチヌで使い分けると良いです。

壁際をタイトに攻められる

オモリがハリスについていないため、仕掛けが壁から離れにくく、堤防の壁ギリギリを狙うことが容易になります。

潮が効いていても有利

餌自体に重さがあるため、潮の流れが速い状況でも仕掛けが流されにくく、比較的軽いウェイトでポイントを直撃できます。

ミジスライダーの作り方

作り方は至ってシンプル。慣れれば数秒でセットできます。

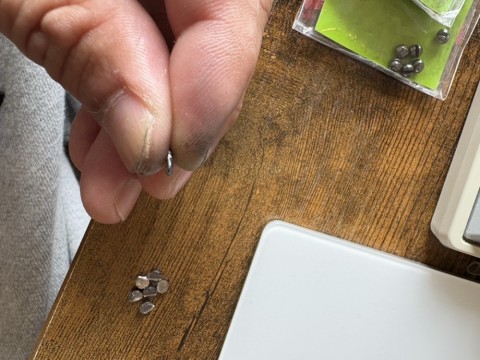

1. オモリを潰す

まず、使用するガン玉をペンチで平たく潰します。完全に潰しきるのではなく、少し厚みを残して楕円形にするのがポイントです。こうすることで、貝の中からガン玉が吐き出されにくくなります。

ガン玉やフックの袋に挟んで潰すとペンチにガン玉が張り付きづらく潰しやすいです。

釣り場で潰すと手返しが悪い為、釣行前にまとめて潰しておきます。

2. 餌(ミジ貝)の準備とオモリの挿入

ミジ(カワヒバリイガイ)は河川の河口付近やその近辺の運河・港湾など汽水域の護岸沿いの岸壁に多く付着しています。

① ミジ貝の蝶番(ちょうつがい)が繋がっている方を少しだけ残し、貝の口側を指で割って開きます。

② 開いた貝の隙間から、先ほど潰したガン玉を滑り込ませます。

③ 針をかけます。貝の硬い部分(蝶番付近)に掛けするのが一般的です。

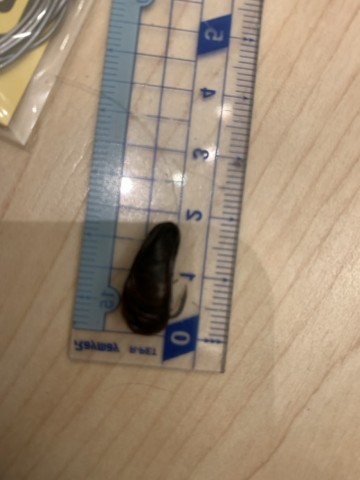

ミジのサイズはこれくらいがベストです。大型のミジは殻が固く、黒鯛が噛んだ後に吐き出す事があり、アタリはあるのに貝が割られるだけで掛からないということが増えます。

ただし、潮の流れが早いタイミングで敢えて大型のミジに数個の重めのガン玉を詰めることで流れの中で勢いよく落とすことでリアクションバイトを誘ったり地底でのアタリを効率よく拾うという釣り方もあるので全ての状況で小粒のミジが有効という訳ではありません。

私は爪で貝を開いていますが、慣れていない方は専用の器具、イガイオープナーを使用すると良いです。アマゾンなどで検索すると何種類か見つかります。

ミジスライダーが適さない状況

風速8mを超えるような強風時はミジに1G程度のオモリでは道糸が風に吹かれて水中で餌が上下してしまい落ち方に違和感が増える為、魚に見切られる事が増えます。また、強風時に軽いオモリでゆっくり落とそうとするとアタリがわかりにくく、合わせが遅れたり餌だけ取られるということが増えてしまいます。

そのようなケースでは風裏を探すか、あるいは無理に内オモリで釣ろうとするのではなく、ミジ団子に2Bや3Bといった重めのガン玉を組み合わせることで強風時の煽りを軽減させて釣る方が良いケースもあります。

イガイルアー

生エサではなくルアーで釣りたい、あるいは生エサを採るのが面倒くさいという方はイガイルアーを使用するのも手です。

イガイを煮て中の身を取り出し、貝殻の中にガン玉とシリコンが詰めてあるため、針を掛けるだけでそのまま使用可能です。

自分でも作れますが、メルカリなどでも販売されています。

シリコンが詰められているため、殻が割れにくく何度も使いまわせます。

実釣のコツ

ミジスライダーを最大限に活かすためのコツをいくつかご紹介します。

ミジ貝は小さいサイズが有利

大きい貝よりも、2〜3cm前後の小さいミジ貝の方が黒鯛の吸い込みが良く、食いが渋い状況で特に効果的です。

超繊細なアタリを捉えよ

ミジスライダーのアタリは「コツン」と明確に出ることは少なく、「フッ」とラインが止まったり、逆に少しフケたり、糸フケの変化として現れることがほとんどです。ラインの動きに全神経を集中させましょう。

アタリが取れない場合は糸が止まったら着底や壁に餌が引っかかっただけだとしても常に聞き合わせをする癖を付けましょう。フォール中に餌を追いかけてきて着底直後に餌を加えるということも頻繁にあります。

リールコロコロ釣法の場合、常時糸が張った状態となり糸電話の仕組みで振動が水中に伝わり、魚に見切られやすくなります。なるべく道糸は張った状態を作らずに常に弛ませた状態を維持して竿先ではなく糸ふけの変化でアタリが取れるように練習すると釣果が倍増します。

潮を味方につける

潮が程よく効いている時は、ミジスライダーの独壇場です。仕掛けが潮に乗り、より自然に黒鯛の目の前へ餌を送り届けることができます。軽いウェイトでナチュラルに流し込んでみてください。

まとめ

ミジスライダーは、スレた黒鯛に口を使わせるための強力な武器です。最初はアタリの取り方に戸惑うかもしれませんが、慣れればその絶大な効果を実感できるはずです。

フッキング率の高さ、自然なフォール、そして何より「釣った感」の強いこの釣法。

次の釣行で、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。あなたの黒鯛落とし込み釣りが、さらに面白いものになること間違いなしです。

-----------------------------------------------------------------------------

2025年東京湾ヘチ釣りNo.1を決める大会(TOKYOBAY IS ONE)の解説コメントはこちら

https://tokyobayisone.jp/index.html

釣れすぎ注意!秘密の釣り方教えます

イガイスライダーを完全解説【内オモリ釣法】

スライダー用のイガイオープナーの使い方

ミジ貝(カワヒバリガイ)の採り方【黒鯛釣りの餌】

ヘチ釣り講習会

チヌキューブより釣れる!禁断のミジ内オモリ釣法

▼Twitter

https://twitter.com/fishing_moritan

▼Instagram

https://www.instagram.com/morita.tokyofishing

▼YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCjt9LOrl890lyNAcOYdLijQ

今回は、そんな状況を打破する切り札となり得る「ミジスライダー(内オモリ釣法)」について、そのメリットから作り方、実釣のコツまで詳しく解説します。

ミジスライダーとは?

ミジスライダーとは、落とし込み釣りの餌であるミジ(カワヒバリイガイ)の中に直接コイン状に潰したガン玉を埋め込む釣法のことです。「内オモリ釣法」とも呼ばれます。

通常のガン玉をハリスに打つ外オモリ式とは異なり、潰したオモリを貝の中に入れてミジをスライドさせて落とすことから「ミジスライダー」という愛称で呼ばれています。

通常のヘチ釣りではハリのチモト(耳)やハリスにガン玉を打ち込むのが一般的ですが、餌の外部に装着されたオモリは不自然な支点を生み出し、警戒心の強い魚に違和感を与え、フッキングの妨げになります。

外オモリは、特に複雑な潮流の中で、エサを不自然に落下させる原因となりえます。

内オモリはエサは外部にオモリを付けた場合のような不規則な回転をせず、安定した姿勢で落下します。

また、オモリの位置によってはスライドしながらフォールさせることが出来るため、フォールの向きをコントロールすることでオーバーハングの中に入れることや壁を叩きながら落とすことで通常では入れることのできない場所に餌を入れたり、魚にリアクションバイトを誘うことが出来ます。

なぜ釣れる?ミジスライダー(内オモリ釣法)の絶大なメリット

針やハリスにオモリが付いていないため、フォール姿勢が自然落下に近くなり、フォール中に不自然な波動を出さないことで魚の側線に見切られにくく、スレた黒鯛にも違和感を与えにくいのが最大の特徴です。具体的なメリットを見ていきましょう。

驚異的なフッキング率

針とハリスがフリーなため、黒鯛が餌を吸い込んだ際に針が口の奥で反転しやすく、カンヌキなどバレにくい部分に掛かりやすくなります。重心が安定しているため、すっぽ抜けが激減します。

自然なフォール姿勢

餌とオモリが一体化しているため、仕掛け全体が回転しにくく、安定した姿勢でスルスルと壁際を落ちていきます。これにより、警戒心の強い黒鯛にも違和感を与えません。

ミジスライダーというとスライドさせることでハングの中に入れたり壁を叩いて釣ると言う事に焦点が行きがちですが、必ずしもスライドしていなくても内オモリにするだけで外オモリよりもアタリは増えます。

ダイレクトなアタリと抜群の食い込み

黒鯛はミジ貝を殻ごと噛み砕いて捕食します。ミジスライダーは針のすぐそばに餌があるため、黒鯛は餌を一口で吸い込みやすく、一度咥えてから吐き出すといったことが少なくなります。また、柔らかい2〜3cm程度の小粒のミジの殻は噛み砕かれやすいため、本アタリにつながりやすいのも特徴です。

チニングと異なり、ヘチ釣りでは黒鯛の口を貫通させるにではなく、唇に引っ掛けるようにして掛かります。

そのため、フックは小針のチヌ針1号の細針が掛かりが良いです。

写真はミジスライダーで一度掛けてハリス切れした数分後に同じ個体がもう一度掛かってフックが2本掛かっている時の写真です。

緻密な戦略が可能に

繊細なウェイト調整

ガン玉による内オモリ釣法は糸オモリによる内オモリ釣法とことなり、状況に応じてガン玉のサイズを素早く変更でき、潮の速さやタナに合わせた最適な沈下速度をコントロールできます。

使うガン玉のサイズはジンタンの1G〜6Gです。

オモリの使い分けとしては、風の強いタイミングや流れの早いタイミングでは重めのガン玉を使い、無風や潮の流れの弱いタイミングでは軽いガン玉を使用します。

アタリが連発している時は手返しを重視して重いオモリにするのも良いです。

潮の濁りや魚の活性により、その時適切なフォール速度は変わるので魚が見えていて平打ちしており、明らかに壁の貝を食べているのに反応が悪い時はこまめにウェイトを調整して魚の反応をみるべきですが、経験を積むと大凡魚が口を使いやすいフォール速度というのが分かってきます。

ハリスについて

フロロの1.2号がベストです。1号だとチモト切れの頻度が上がり、1.5号だと流れの強いタイミングで水の抵抗が強くなり魚に違和感を感じさせる事が増えてきます。1.2号であれば切れることはまずないですが、切れる場合はチモト付近に貝の縁が擦れた事で傷が入っている可能性が高い為、釣った後は必ずチモト付近に傷がないかチェックしましょう。

ハリスはサンラインのブラックストリームの1.25号がチモト切れが少なく適度なしなやかさがありオススメです。

道糸について

ナイロンラインが一番扱いやすいです。フロロだとクッション性が悪くバレやすく、PEだと強風時に糸でアタリが取り辛くなります。

2号や1.7号だと強風時の風の抵抗や流れの早い時の潮の抵抗を受けやすく落としにくいため、1.5号がオススメです。

黒鯛とやり取りをしていて道糸が切れるということはほぼない為、1.2号でも問題ないですが、今のところアタリの取りやすい目印付きのナイロンで一番細い糸がピラニアナイロンの1.5号な為、この道糸をメインで使用しています。

他の目印が入っていない1号〜1.2号のメバルラインやトラウトラインも使いましたが、伸び率が高すぎて魚とのやりとりに時間が掛かり手返しが悪くなりました。

細ハリスの1.2号を使い慣れていないと、ストラクチャーやハングに入られハリス切れした際にハリスを太くしたくなりますが、ハリスを太くしてハリス切れを減らすことよりもハリスがストラクチャーやハングで擦れて傷が入らないように掛けた魚の動きを竿でコントロール出来るように訓練した方が長期的には釣果も腕も上がります。

フックについて

チヌ針の1号のみで良いです。がまかつのナノスムースコートが施されたチヌRが掛かりが良いです。針は唇に引っかけるため小針で問題ありません。魚をかけると針先が潰れていることがあるので、釣ったら必ず針先をチェックして小まめに針を交換しましょう。

アタリがあるのに連続でバレたり合わせが効かない場合は高確率で針先が潰れているのが原因です。

フックはがまかつの掛かりすぎチヌかチヌRの1号がオススメです。

使い分けはアタリが多く、針先が潰れやすい時はチヌR、アタリが渋く合わせが効きにくい時は掛かりすぎチヌで使い分けると良いです。

壁際をタイトに攻められる

オモリがハリスについていないため、仕掛けが壁から離れにくく、堤防の壁ギリギリを狙うことが容易になります。

潮が効いていても有利

餌自体に重さがあるため、潮の流れが速い状況でも仕掛けが流されにくく、比較的軽いウェイトでポイントを直撃できます。

ミジスライダーの作り方

作り方は至ってシンプル。慣れれば数秒でセットできます。

1. オモリを潰す

まず、使用するガン玉をペンチで平たく潰します。完全に潰しきるのではなく、少し厚みを残して楕円形にするのがポイントです。こうすることで、貝の中からガン玉が吐き出されにくくなります。

ガン玉やフックの袋に挟んで潰すとペンチにガン玉が張り付きづらく潰しやすいです。

釣り場で潰すと手返しが悪い為、釣行前にまとめて潰しておきます。

2. 餌(ミジ貝)の準備とオモリの挿入

ミジ(カワヒバリイガイ)は河川の河口付近やその近辺の運河・港湾など汽水域の護岸沿いの岸壁に多く付着しています。

① ミジ貝の蝶番(ちょうつがい)が繋がっている方を少しだけ残し、貝の口側を指で割って開きます。

② 開いた貝の隙間から、先ほど潰したガン玉を滑り込ませます。

③ 針をかけます。貝の硬い部分(蝶番付近)に掛けするのが一般的です。

ミジのサイズはこれくらいがベストです。大型のミジは殻が固く、黒鯛が噛んだ後に吐き出す事があり、アタリはあるのに貝が割られるだけで掛からないということが増えます。

ただし、潮の流れが早いタイミングで敢えて大型のミジに数個の重めのガン玉を詰めることで流れの中で勢いよく落とすことでリアクションバイトを誘ったり地底でのアタリを効率よく拾うという釣り方もあるので全ての状況で小粒のミジが有効という訳ではありません。

私は爪で貝を開いていますが、慣れていない方は専用の器具、イガイオープナーを使用すると良いです。アマゾンなどで検索すると何種類か見つかります。

ミジスライダーが適さない状況

風速8mを超えるような強風時はミジに1G程度のオモリでは道糸が風に吹かれて水中で餌が上下してしまい落ち方に違和感が増える為、魚に見切られる事が増えます。また、強風時に軽いオモリでゆっくり落とそうとするとアタリがわかりにくく、合わせが遅れたり餌だけ取られるということが増えてしまいます。

そのようなケースでは風裏を探すか、あるいは無理に内オモリで釣ろうとするのではなく、ミジ団子に2Bや3Bといった重めのガン玉を組み合わせることで強風時の煽りを軽減させて釣る方が良いケースもあります。

イガイルアー

生エサではなくルアーで釣りたい、あるいは生エサを採るのが面倒くさいという方はイガイルアーを使用するのも手です。

イガイを煮て中の身を取り出し、貝殻の中にガン玉とシリコンが詰めてあるため、針を掛けるだけでそのまま使用可能です。

自分でも作れますが、メルカリなどでも販売されています。

シリコンが詰められているため、殻が割れにくく何度も使いまわせます。

実釣のコツ

ミジスライダーを最大限に活かすためのコツをいくつかご紹介します。

ミジ貝は小さいサイズが有利

大きい貝よりも、2〜3cm前後の小さいミジ貝の方が黒鯛の吸い込みが良く、食いが渋い状況で特に効果的です。

超繊細なアタリを捉えよ

ミジスライダーのアタリは「コツン」と明確に出ることは少なく、「フッ」とラインが止まったり、逆に少しフケたり、糸フケの変化として現れることがほとんどです。ラインの動きに全神経を集中させましょう。

アタリが取れない場合は糸が止まったら着底や壁に餌が引っかかっただけだとしても常に聞き合わせをする癖を付けましょう。フォール中に餌を追いかけてきて着底直後に餌を加えるということも頻繁にあります。

リールコロコロ釣法の場合、常時糸が張った状態となり糸電話の仕組みで振動が水中に伝わり、魚に見切られやすくなります。なるべく道糸は張った状態を作らずに常に弛ませた状態を維持して竿先ではなく糸ふけの変化でアタリが取れるように練習すると釣果が倍増します。

潮を味方につける

潮が程よく効いている時は、ミジスライダーの独壇場です。仕掛けが潮に乗り、より自然に黒鯛の目の前へ餌を送り届けることができます。軽いウェイトでナチュラルに流し込んでみてください。

まとめ

ミジスライダーは、スレた黒鯛に口を使わせるための強力な武器です。最初はアタリの取り方に戸惑うかもしれませんが、慣れればその絶大な効果を実感できるはずです。

フッキング率の高さ、自然なフォール、そして何より「釣った感」の強いこの釣法。

次の釣行で、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。あなたの黒鯛落とし込み釣りが、さらに面白いものになること間違いなしです。

-----------------------------------------------------------------------------

2025年東京湾ヘチ釣りNo.1を決める大会(TOKYOBAY IS ONE)の解説コメントはこちら

https://tokyobayisone.jp/index.html

釣れすぎ注意!秘密の釣り方教えます

イガイスライダーを完全解説【内オモリ釣法】

スライダー用のイガイオープナーの使い方

ミジ貝(カワヒバリガイ)の採り方【黒鯛釣りの餌】

ヘチ釣り講習会

チヌキューブより釣れる!禁断のミジ内オモリ釣法

https://twitter.com/fishing_moritan

https://www.instagram.com/morita.tokyofishing

▼YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCjt9LOrl890lyNAcOYdLijQ

- 6月26日 00:05

- コメント(0)

コメントを見る

morita2501さんのあわせて読みたい関連釣りログ

fimoニュース

登録ライター

- 何をやってるんだか

- 9 時間前

- はしおさん

- 雨雲レーダーの間違った使い方

- 1 日前

- rattleheadさん

- 淀川バス釣り開拓記と66センチ…

- 3 日前

- 登石 ナオミチさん

- 『DIY系アングラー?』

- 7 日前

- hikaruさん

- クリムゾンワールドワイド:ス…

- 8 日前

- ichi-goさん

本日のGoodGame

シーバス

-

- BELUGA復帰戦

- ハマコー

-

- ナイトリバーシーバス

- OKB48

最新のコメント

コメントはありません。